2025年4月16日(水)にPLAY! MUSEUMと国立科学博物館と初のコラボレーションとなる展覧会「どうぶつ展」が開幕しました。前日に行われた内覧会のギャラリートークの様子をお届けします。

国立科学博物館 動物研究部 研究主幹の川田伸一郎先生はじめ、たくさんの参加クリエイターから、アーティストの鈴木康広さん、siro Inc.の松山真也さん、芸人で漫画家の矢部太郎さん、写真家の横浪修さんに登壇していただき、司会はPLAY! プロデューサーの草刈大介が務めました。

取材・執筆:宮崎香菜

会場撮影:三部正博

草刈 展覧会には「わたしたちはだれ?どこへむかうの?〜WHO ARE WE? WHERE ARE WE GOING?」という副題がついています。「どうぶつ展」というタイトルですが、動物というテーマを通して、私たち人間は一体どういう存在なのか、これからどうなっていくのか。そんなことを面白がりながら、前向きに語り合っていく場にできたらと思っています。

ところで僕、先日携帯電話をなくしたんですね。3日間くらいだったのですが、記憶や思考など携帯電話に頼っているものが多いので、ものすごく困りました。数年前ならそんなことはなかったのですが、いまでは完全に携帯電話が身体化しているのだなと思ったのです。脳や体の一部を身体の外に出していると言えますね。そんなことができるのも人間の特徴で、ある意味では進化とも言えます。

さて、「どうぶつ展」は、PLAY! MUSEUMにとって初めてづくしの展覧会です。テーマ、参加クリエイターなどたくさんの“初”があるのですが、画期的なのは、博物館とコラボレーションをしたコーナーです。今回、国立科学博物館のご協力で実現することができました。これまでPLAY! MUSEUMは、主に視覚芸術によって「見る」ことを楽しんでいただく展覧会をしてきました。一方、博物館は研究成果や資料を展示する場です。それぞれの要素を組み合わせると、どんな反応が起こるのでしょうか。

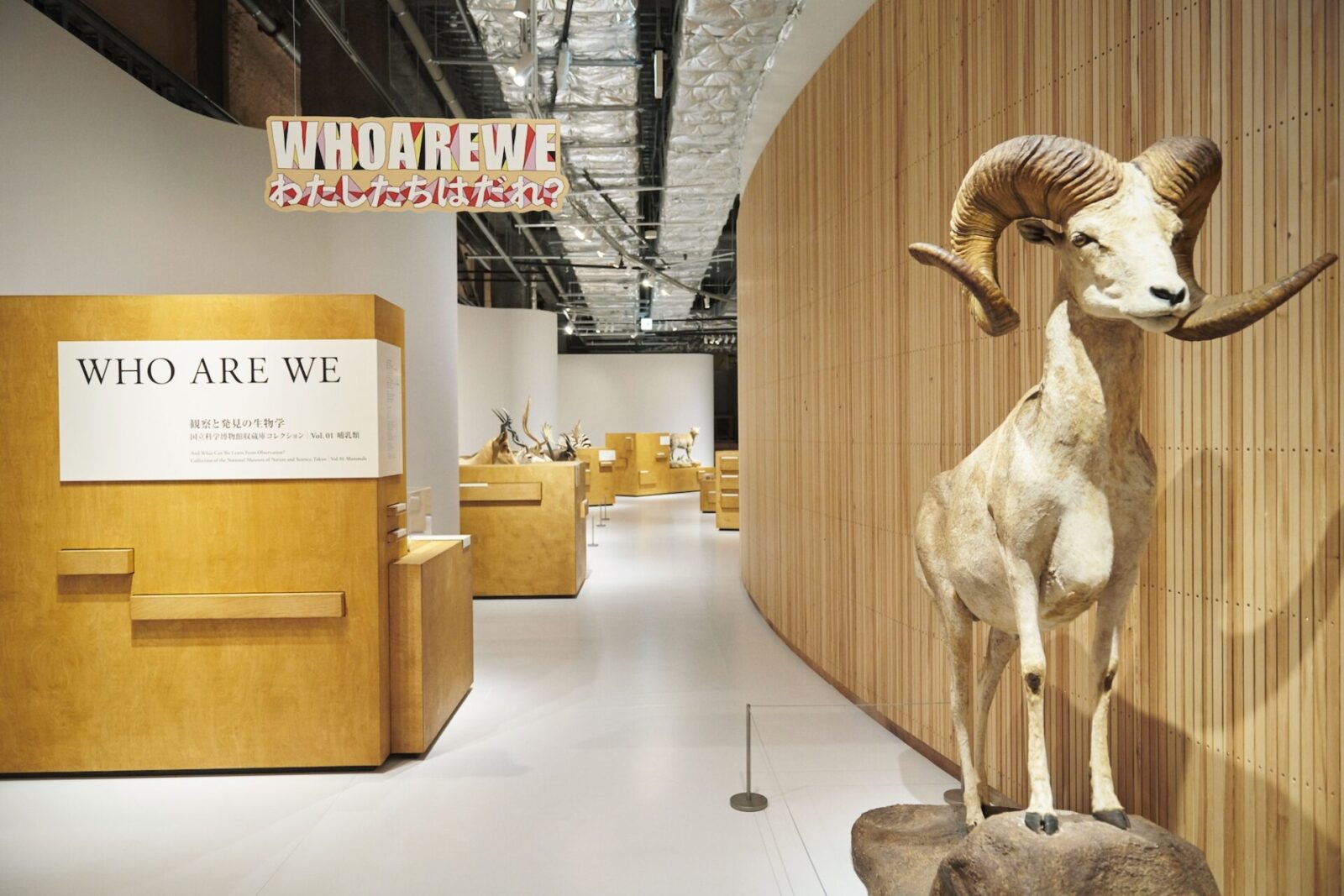

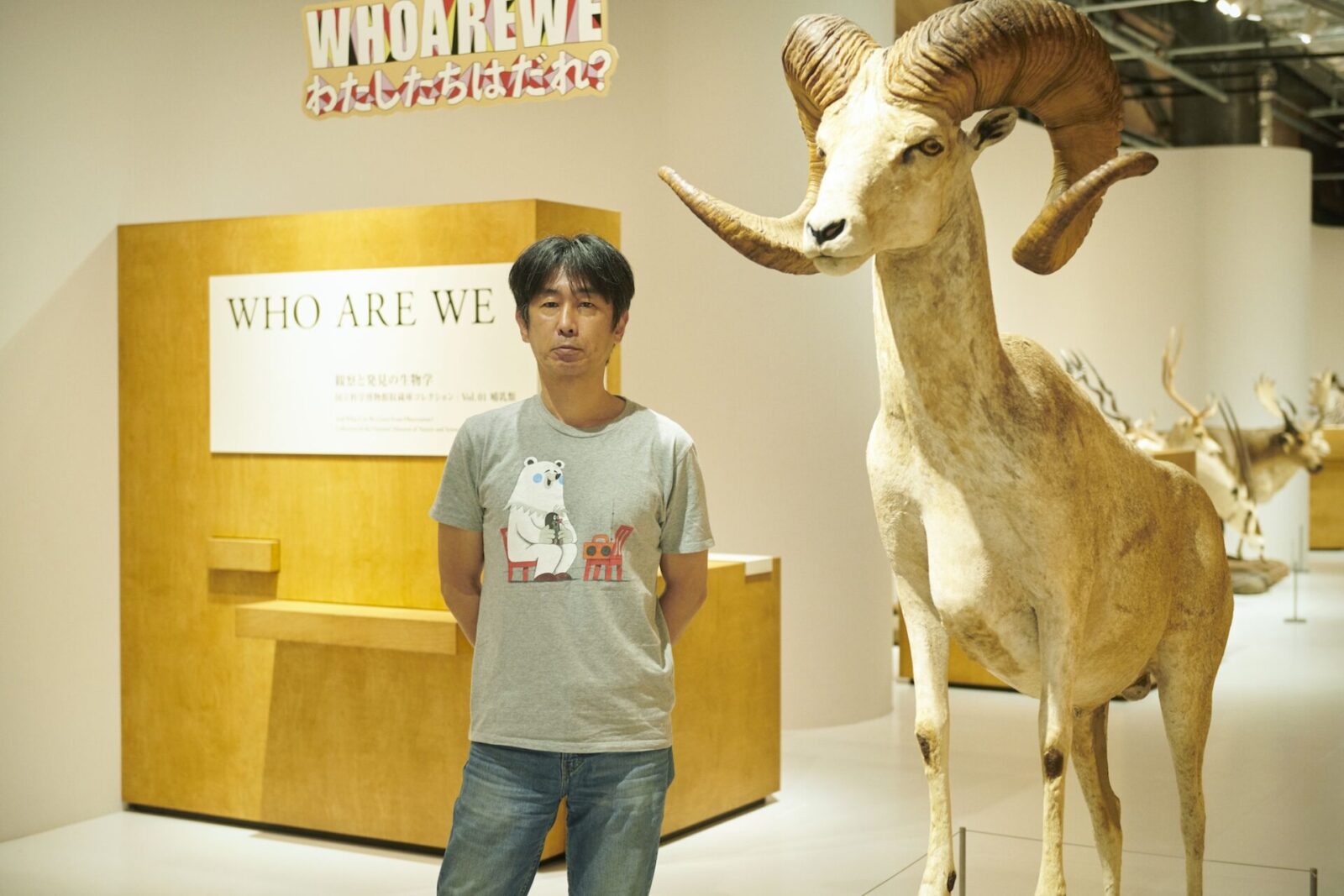

「どうぶつ展」の会場は3つのコーナーがあります。まず国立科学博物館の巡回展「WHO ARE WE 観察と発⾒の⽣物学」(以下、「WHO ARE WE」)の展示キットから出発します。続いて、5人のアーティストがその「WHO ARE WE」のテーマから発展して制作した体験型作品のコーナー、そして最後は9人のアーティストによる動物をモチーフにした絵画や立体作品で構成する「ユートピア」です。

発見や対話が生まれる”引き出し”

巡回展「WHO ARE WE」は、国立科学博物館が所蔵する約500万点もの標本資料から選び抜いて制作されたものです。2021年に開催以降、機能も見た目も美しくデザインされた展示キットを用いて全国を巡回しています。テーマは「観察の眼、発見の芽」。さらに<ちがいの整列><はえている道具><かもしれない模様>といった11のセクションから構成され、それぞれの展示台には全部で46の引き出しがあり、中を開けると“観察と発見”のためのヒントが現れます。「WHO ARE WE」をなぜ企画されたのか、国立科学博物館動物研究部の川田伸一郎先生にお話しいただきました。

川田 博物館には展示物がたくさんあって、それぞれに解説がついています。ただ、つい文字を読むのに必死になって展示物をじっくり見る機会を逃してしまうこともありますね。そこで、展示方法に何か工夫をしてみたいと思いました。たとえば、今回の会場にも猿の骨が座った形に組み立てられた標本が展示されています。誰もがお猿さんのガイコツだなとは思うかもしれないけど、そこから何かを学んでいくには、しっかりと「見る」ことが大事です。なぜこうなっているのだろう?と疑問をもってもらうことから始めたいと思いました。

草刈 大きな特徴は、来場者自らが展示台の引き出しを自由に開けられることですね。

川田 そうなんです。研究者が資料を見比べるのに近い体験ができるような工夫をしました。たとえば猿のガイコツの引き出しを開けると、今度は骨がバラバラに並べられているのでまた別の見方ができますね。猿も人間も体の骨は大体200点と言われていて、動かす機能によってそれぞれの形が決まる。私の場合は、それをひとつひとつ調べることが面白くて仕方がないんです。先日も黒ウサギの骨を1000匹分くらい観察しました。

草刈 川田先生は別名があるんですよね。『標本バカ』という著書を出されています。

川田 自称ですけどね(笑)。

草刈 会場には動物の剥製もたくさんあります。川田先生はこれらを標本とおっしゃいますが、剥製と標本の違いはなんでしょうか?

川田 剥製も、座った猿の骨も、バラバラの骨もすべて標本と言えます。標本というのは、動物を何らかの方法で腐らないようにしたものです。それで、元の姿で残すほうがかっこいいよねと作られ始めたのが剥製ですね。つまり剥製は展示用の標本です。

草刈 「WHO ARE WE」には本当にいろいろなメッセージが込められていて、入口付近では川田先生がお話してくださった映像も流しています。これらの標本を100年後の世界に残すということは、国立科学博物館の大きなテーマでもあるそうですね。

川田 やはり命を奪うわけですから、いま我々が楽しむためだけに利用するのは問題がありますね。博物館では100年、1000年後の人が利用できる標本を目指して作っています。たとえば、日本は江戸時代以前には殆ど剥製は作っていないので、絶滅したニホンオオカミの生態を知ることはとても難しい。今後そのようなことがないようにするのは、博物館の機能のひとつだと考えています。

草刈 僕が「WHO ARE WE」を見た際にいちばん感動したのは、来場者の親子が語り合っている姿でした。まずキャプションなしに標本を見て、引き出しを開けると情報が出てくることで、そこに対話が生まれていたんです。僕もそのような展覧会を作りたいといつも思っています。「WHO ARE WE」のベースとなっている「ヨシモトコレクション」についても教えていただけますでしょうか。

川田 ハワイの実業家の方の哺乳類の剥製コレクションで、400点を国立科学博物館に寄贈していただきました。貴重なものが多く、動物の表情も素晴らしいのです。現在、上野本館でも100点ほど見ていただくことができますが、収蔵庫に保管しているものも多く、人目に触れる機会を増やしたくて巡回展として企画しました。

会場で体感する哺乳類のたくさんの不思議

次のコーナーからは、PLAY! MUSEUM独自の企画が始まります。楕円形の大きな展示室に広がるのは、動物の不思議をテーマにした作品を身体を使って鑑賞できるコーナー。5つの展示セクションで構成しています。まずは2人の写真家による「笑顔の森」があります。横浪修さんは赤ちゃんから大人まで様々な人々の笑顔を、松原卓二さんは動物の豊かな表情を、それぞれポートレートに収めました。

草刈 「笑顔」は哺乳類の特徴だそうですね。おっぱいを吸って育つので、表情筋が鍛えられるという説があるとか。動物の場合は、人間でいう笑顔ではないかもしれないけど、松原さんの写真を見ると、やはり動物も笑っているように見えますよね。横浪さんは、普段ポートレートを撮るときはどんなことを思って撮影されるのでしょうか?

横浪 作った感じにならないようにナチュラルに撮りたいですね。過去のネガを見返しましたが、笑顔の写真はそこまで多くなかったので新たに撮影もしました。笑顔を撮るなら、現場を居心地よくして、こちらも笑顔で撮影すると自然と笑顔を見せてくれます。写真って鏡のようで、撮る人が出ますよね。

草刈 ここでも素敵な笑顔が並んでいますね。横浪さんが素敵ということです(笑)。横浪さんにとって笑顔ってなんでしょうか?

横浪 笑顔は周りの人を元気にしてくれますよね。笑顔になると前向きになれますし。

草刈 先ほど鏡とおっしゃってくださいましたが、来場者の方にも自分の素敵な笑顔を見てほしいなと思って写真と写真の間に鏡も展示しています。

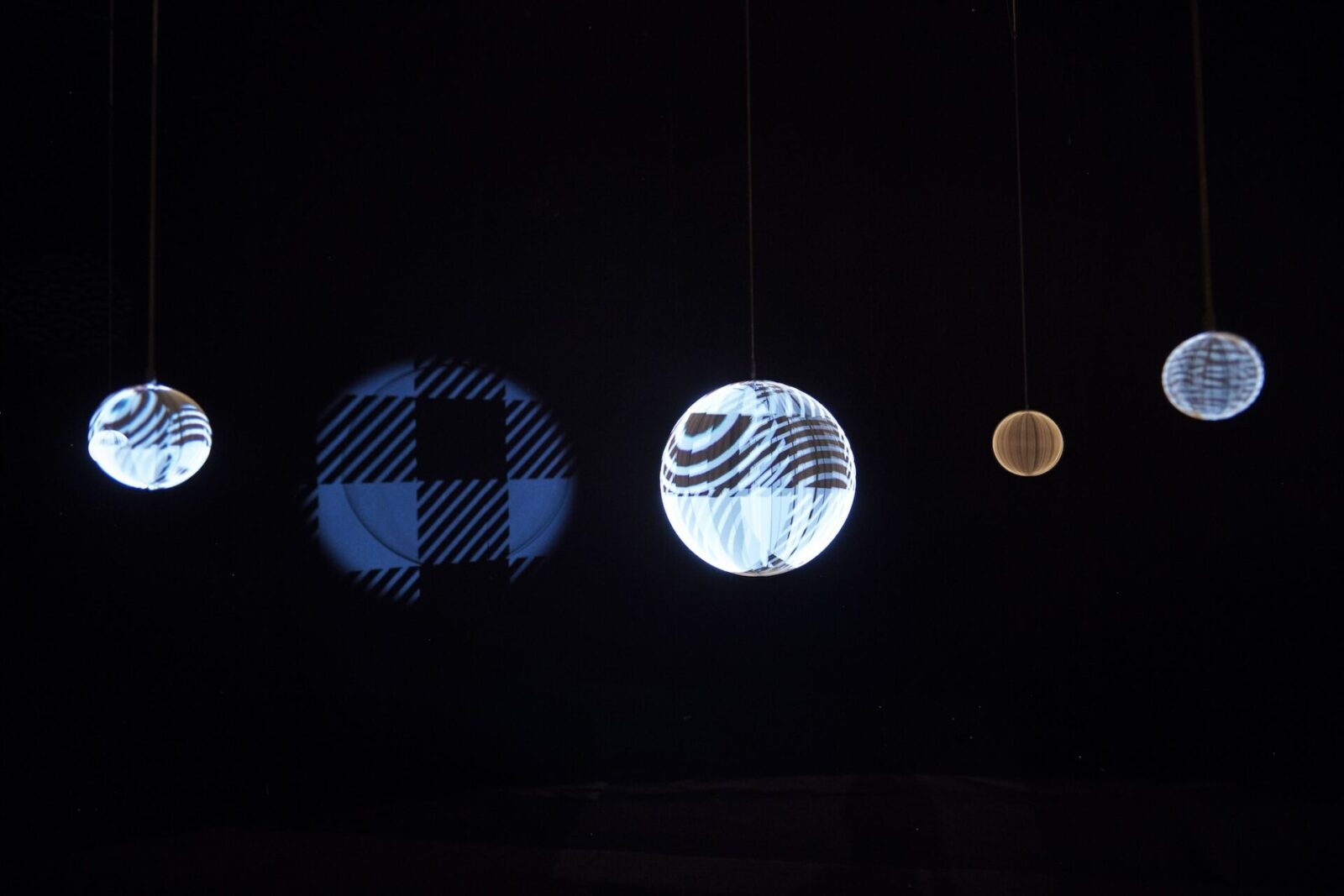

次は鈴木康広さんの「模様の惑星」です。動物の模様をテーマにした作品で、宇宙のような空間に模様が投影された球体が浮かんでいます。

草刈 とても不思議な見え方をしますが、どのような作品なのでしょうか?

鈴木 作品の種明かしをすると、ワイヤーで卵を混ぜる泡立て器のような丸い形を作り、それを回転させています。すると残像現象で球体が浮かび上がって見えているのです。そこに模様の映像を投影しました。この仕組みは昔作った「遊具の透視法」(2001年)と同じです。その作品は夜の公園でグローブジャングルという遊具に、昼間そこで遊んでいた子どもたちの映像を投影したものでした。今回は、シマウマ、ヒョウといった動物の模様を単純化して投影しました。平面の映像なので奥の壁にはそのまま映るのですが、球体に映る模様は立体的に見えるんですね。

草刈 仕組み自体はシンプルですが、すごく面白いですよね。

鈴木 動物の模様が見えること自体不思議ですよね。昔飼っていた犬のことも思い出したのですが、動物って1本の毛の中に何色かの色がありますよね。それが重なりあって、その結果、平面的な模様として見えている。人間の場合は髪を染めていると、伸びた時に元の髪の毛との境界線ができて時間軸が見えますが、動物の場合はシマウマらしさ、チーターらしさを保ちながらどう模様が変化していくのでしょうか。人間とは違うプログラムがあるんでしょうね。

草刈 なぜ生き物に模様があるのかは正確にはわかっていないそうです。擬態するためなのを否定する人はいないと思うけど、諸説あるんですよね。作品では横断歩道のようなパターンも見ることができますが、ほかにも鈴木さんがいつも着ているボーダーの服など人間が作り出す模様も様々ですね。

鈴木 ボーダーを毎日着ていると何が起こるかわかりますか? 1日だけ真っ黒な服を着てみたら誰も話しかけてくれませんでした(笑)。また、ボーダーを着ることで人との距離感を調整しているの?と言われたことも……。作品でも投影しましたが、日本の伝統的な部屋のしつらえにある模様は自然をモチーフにしたものが多く、人間が考えた模様は心地よさだったりその逆だったり、何か心に響く形で抽象化させたものというのはなんとなく想像できますね。動物の模様は違った視点が必要ですよね。「WHO ARE WE」のコーナーでも模様についての引き出しがありますが、この作品では科学的な視点とはまた違った切り口で模様の不思議についてアクセスしてもらうきっかけになればと思いました。

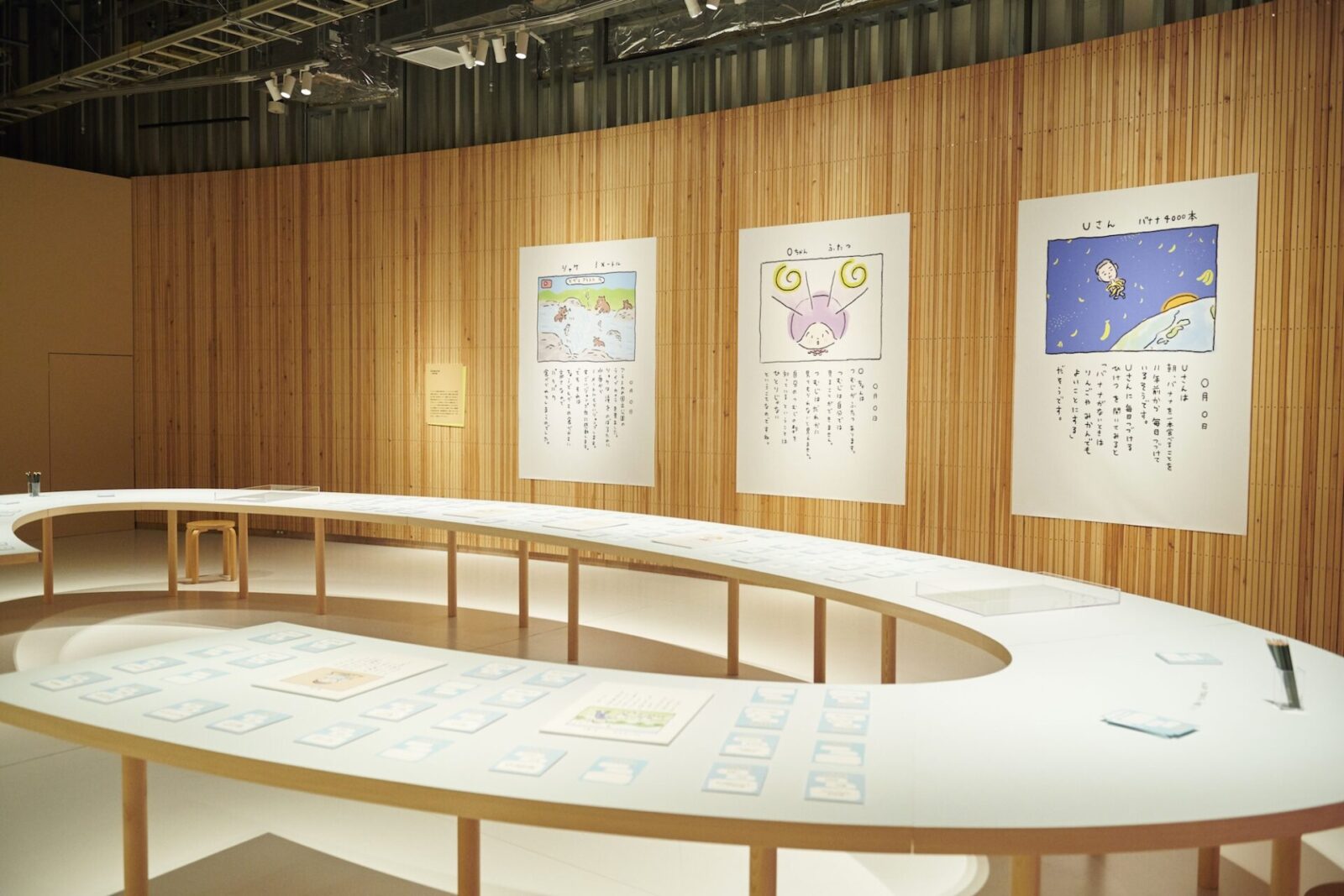

隣の「ずばぬける!」というセクションで取り上げるのは、動物たちと同じ哺乳類である人間の個性。芸人で漫画家の矢部太郎さんが出会った様々な人のすごいところを、数字をヒントに描きました。

草刈 チーターは秒速28mで走るとか、マッコウクジラは2000mの深さまで潜航できるとか、動物には身体的な特徴があって、進化を遂げながら生き延びています。一方、人間は身体的にはずば抜けているところはなさそうです。でも人間には個性があります。

矢部 後から気づいたのですが、『大家さんと僕』という僕の漫画も大家さんというずばぬけて素敵な方が僕の知らないことをたくさんお話してくださって、それを日記のように描いたからできたのだなと思いました。今回もいろんな方のずばぬけているところを聞いて、僕なりに描いてみました。数字で表現するのは難しかったですが。

草刈 数字は記憶とか共感に直接的につながって面白いですよね。10点描いていただきましたが、お気に入りはありますか?

矢部 毎日朝食として必ずバナナを食べている友達がいます。続ける秘訣を聞いたら、「バナナがないときはりんごやみかんでもよいことにする」って。それって人間のいいところとだめなところ、両方あっていいなと思いました。11年前から続けているので全部で4000本です。

草刈 それからつむじが2個ある女の子の話も。僕も同じなんです。でも自分では見えないから人に言われないとわからない。つまり、それはひとりじゃないってことなんだということを矢部さんが描いてくださいました。

矢部 僕も小さい頃、2つあったのにいまはなくなりました。

草刈 川田先生、人間のつむじってなくなることがあるのですか?

川田 それは知りませんが、ライオンって肩につむじがあるんですよ。つむじの場所は動物によって違うんです。

一同 えー!

草刈 動物も人も皆いろいろありますね(笑)。ここでは、来場者の皆さんに数字とともに、ずばぬけているところを小さな紙に書き込んでいただくコーナーもあります。

矢部 動物の特徴ってやはり生きることに直結しているなと思いますよね。でも、人間の個性は複雑だけど、それもまた生きていくための何かとつながっている気がしました。

草刈 最後に、矢部さんのずばぬけている数字ってなんですか?

矢部 38です。僕は小柄でほっそりしているので、直径38ミリの輪ゴムをくぐれます。

そこで、矢部さんに結婚式の余興でもよく披露するという技を特別に見せていただきました。さて成功したかどうかは……ご想像にお任せします。続いて「しっぽはすごい」を手がけたのはsiro Inc.の松山真也さんです。

草刈 松山さんは最新のテクノロジーを使って楽しい装置を作る方です。同時にデザインも美しく、最新技術なのに懐かしい感じもあって共感を呼びます。しっぽというキャッチーな動物の機能を表現していただきたくて、お願いしました。

松山 これはレシートによく使われる感熱紙です。動物のしっぽと、その特徴や、しっぽを使った慣用句などを紹介していて、全39種類がランダムに出ます。慣用句はしっぽを掴むとか、しっぽを出すとかいろいろあって、しっぽって昔から身近な存在ですね。

草刈 松山さんは、しっぽとはどういうものととらえましたか?

松山 どんな機能があるか調べてみたのですが、本当に様々でした。バランスを取るためとか、ハエを払うためとか。人間は進化の過程でしっぽがなくなりましたが、たぶん、しっぽがなくなったからまっすぐ歩いているんじゃないかな?それともまっすぐ歩くからなくなったのか。順番はわかりませんが。

草刈 身近ですが、しっぽのことって知っているようで知らないですね。この装置でちょっとでも知ることができたらと思います。

そして隣のコーナーには、本日は欠席されていますが、ミュージシャンの下岡晃さん(Analogfish)が作ってくださった展覧会のオリジナル曲「心拍ソング」を聴きながらくつろげるスペースもあります。哺乳類が生涯で打つ心拍数はおよそ15億。鯨も人間も小さなネズミもそれは同じと言われているそうです。そんなことをテーマにした音楽です。

人間の想像力に想いを馳せる

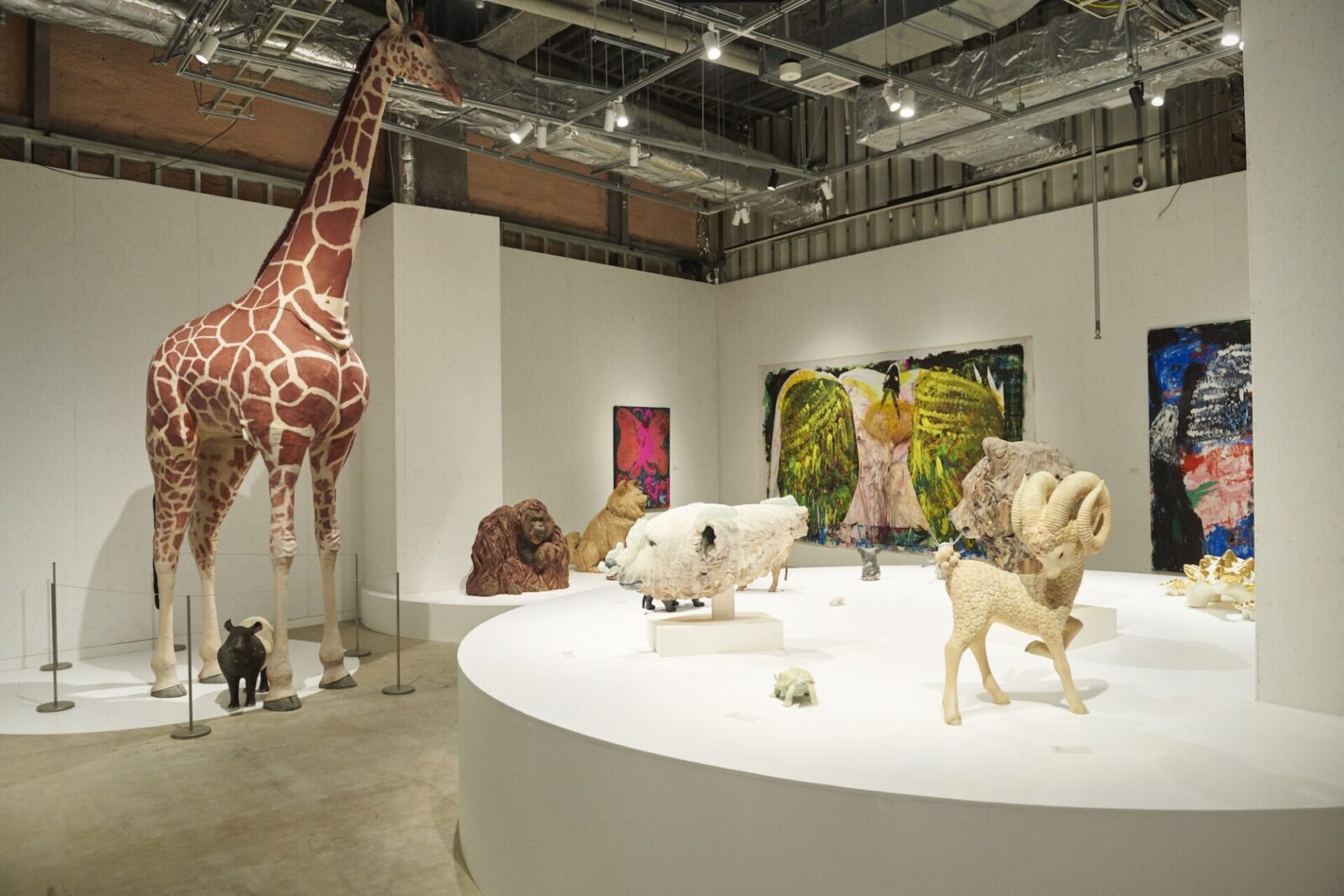

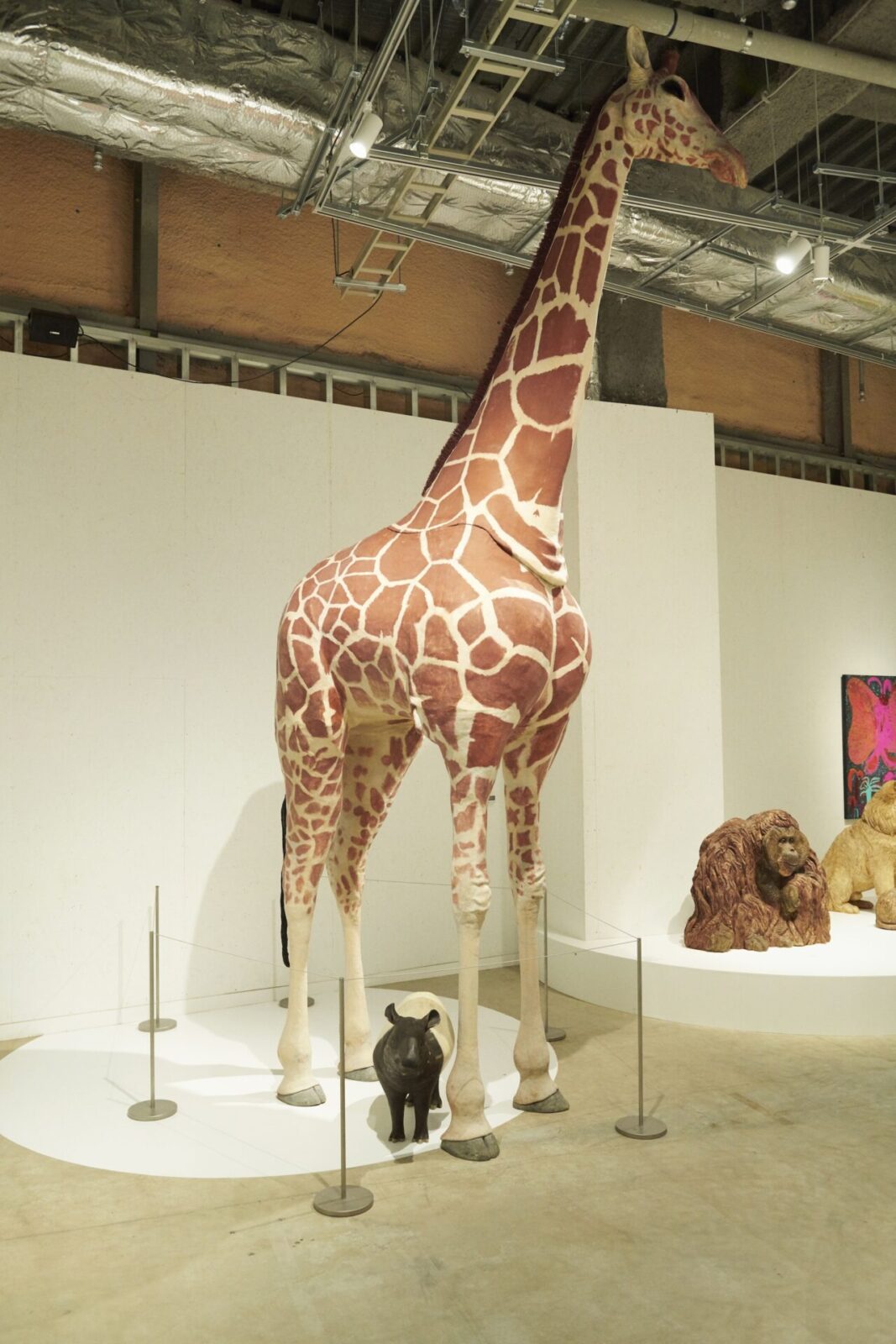

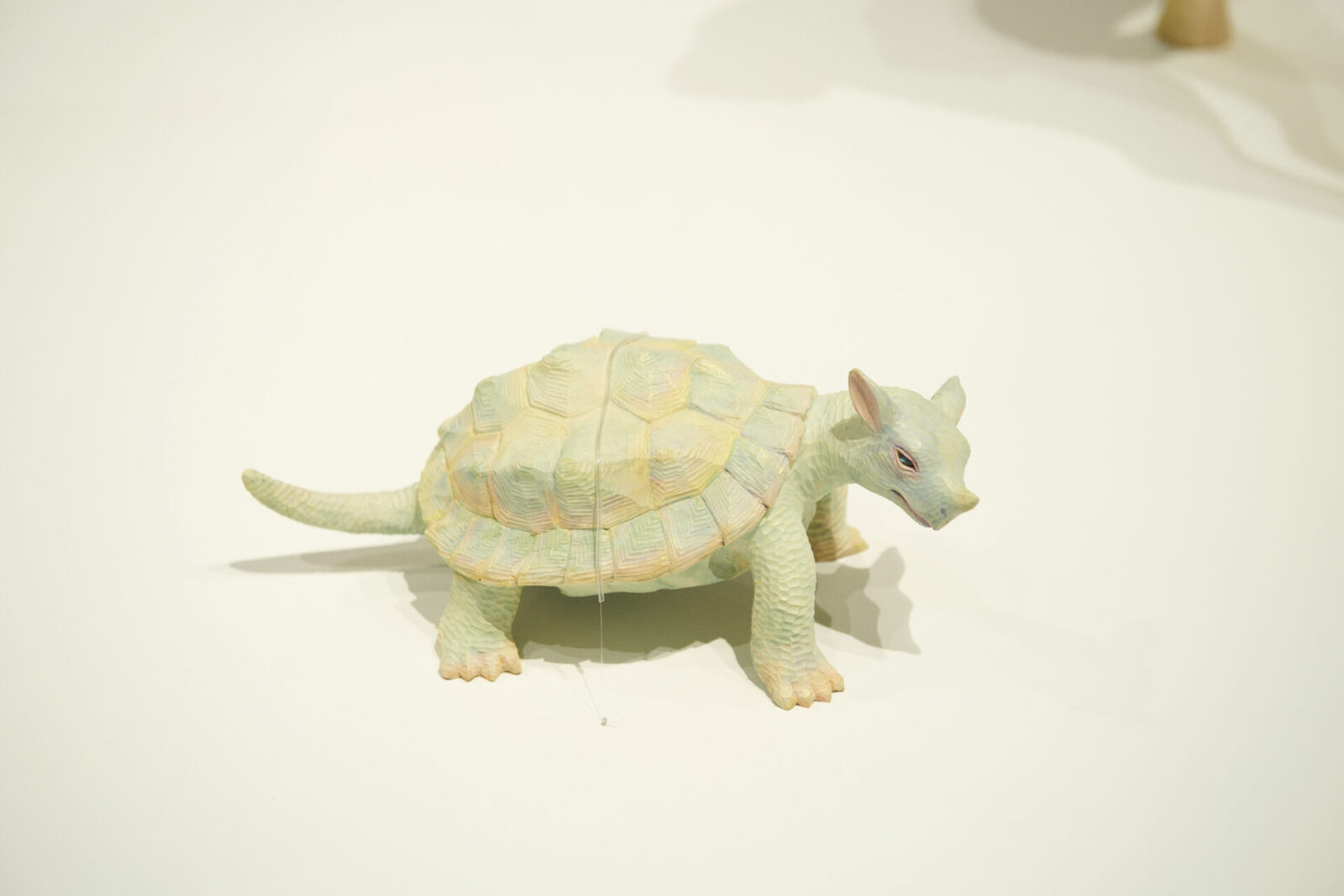

いつもとはちょっと違ったミュージアム体験を楽しんでいただいた後は、最後のコーナー「ユートピア」へ。ここは人間が創造した動物たちが集う場所。大曽根俊輔さん(乾漆彫刻家)、清川あさみさん(アーティスト)、瀬戸優さん(彫刻家)、鷹山真彩さん(陶芸家)、 土屋仁応さん(彫刻家)、名和晃平さん(彫刻家)、はしもとみおさん(彫刻家)、ミロコマチコさん(画家)、安田ジョージさん(彫刻家)ら9人のアーティストによる立体や絵画の作品35点が展示されています。

草刈 「WHO ARE WE」の最後の展示台には「わたしたちはだれ?」というテーマがあって、そこには人間は想像する生き物であると書いてあります。展示台の引き出しを開けると、約2万年前にフランスのラスコー洞窟に描かれた動物の絵のように、これまで人間が表現してきた様々なものが印刷されたポストカードのようなものがたくさん入っています。「ユートピア」は、これに着想を得ました。写実的に表現したり、デフォルメしたり、想像上の生き物を生み出したり。人間に与えられたその想像力、表現力について考えるために、現代のアーティストの力をお借りしています。

たとえば、大曽根俊輔さんのキリンの立体は4メートルを超える大きな作品。乾漆という仏像制作の技法で作られています。一方、瀬戸優さんのホッキョクグマはテラコッタで作られています。どちらも原寸大で、写実的ですが、表現方法は違います。素晴らしい空間になったので、いつか100人くらいのアーティストが参加して国立科学博物館で動物をテーマにした展覧会を開けたら面白いなと思いました。

草刈 最後に、冒頭で初めてづくしの展覧会と言いましたが、今回音声ガイドを導入したことも初の試みとなっています。オーディオテクニカのご協力で「『ながら聴き』音声ガイド」を開発しました。これは特定の作品を解説するものではなく、川田先生による動物に関する豆知識、詩人のウチダゴウさんによる動物が生きる環境をテーマにした詩、ボーカリストのいとうちえさんが人間の声で再現した動物の鳴き声という3つのコンテンツからなっています。およそ60分間収録されていて、会場を歩きながら耳でも展覧会を味わっていただく新しいタイプの音声ガイドです。初めてづくしの「どうぶつ展」。ぜひ楽しんでください。