2025年10月8日(水)に鈴木のりたけ「大ピンチ展!プラス」が開幕しました。前日に行われた内覧会のギャラリートークの様子をお届けします。

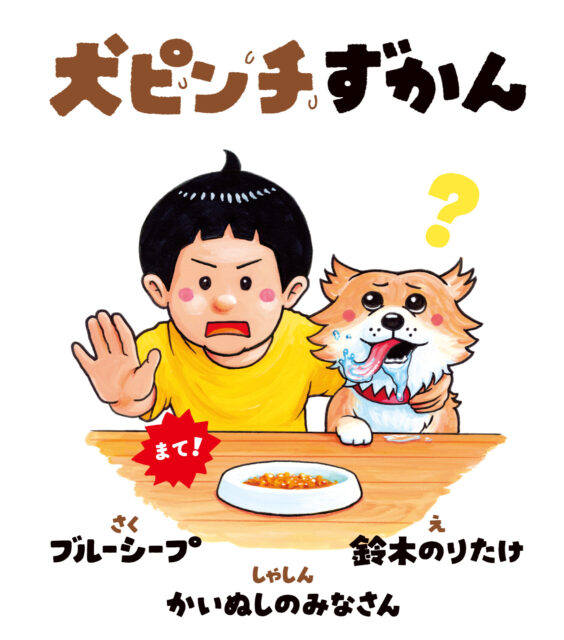

今夏に開幕し、全国巡回中の「大ピンチ展!」は、ミリオンセラー絵本『大ピンチずかん』(小学館)の作者・鈴木のりたけさんが展覧会のために考案した「ピンチ・エンターテインメント」によって展開されます。横浜、大阪での開催に続き、3会場目となるPLAY! MUSEUMでは、本展を特別に「大ピンチ展!プラス」と題し、鈴木さんのデビュー作はじめ人気絵本の原画約40点や、『大ピンチずかん』や展覧会のためのラフスケッチなどの限定展示やカフェも楽しむことができます。

開幕前日に開催した内覧会では、鈴木さんに展覧会制作の裏側や楽しみ方についてお話しいただきました。司会は、PLAY! プロデューサーの草刈大介です。

取材・執筆:宮崎香菜

会場撮影:池田花梨

皆で体験して参加する展覧会「大ピンチ展!」とは

草刈 話題の「大ピンチ展!」がPLAY! MUSEUMにやってきました。本展は、鈴木のりたけさんの『大ピンチずかん』という大ベストセラーを、新しい形で楽しんでいただく展覧会です。ただ、 いわゆる“展覧会”というものが、作品を見て何かを感じる場だとするならば、これは展覧会とは言えないのかもしれません。なぜなら「大ピンチ展!」は、皆さんが会場で遊び、体験するものだからです。

企画を立ち上げる際にのりたけさんが大事に考えていたのは「参加する」ということです。会場で遊んだ人たちの痕跡を、次に来た人たちが見て、笑って、味わう。皆さんに参加していただくことで、そのリレーが続くといいなと思っています。それでは会場でお話しいただく前に、この展覧会がどう新しいのか、どういう思いで取り組まれたのか、少しお話しいただけますでしょうか。

鈴木 はい。実は、展覧会をやりませんか?とお話をいただいたときに、展覧会ってあまり面白くないよね……と思ってしまったんです。ごめんなさい(笑)。というのも、まず夏休みに百貨店の催事場で開催するという条件があったので、原画を展示して神妙な面持ちで絵の細部を見てもらうようなものではない気がしたんです。なので、「面白い展覧会にできるならやります!」と答えました。

草刈 絵本をただ立体化するということではなく、絵本とは違う形のものになるよう自らの手で突き破って作り上げてくださいましたね。

鈴木 まず、子どもたちにわあわあ遊んでもらって、楽しかった!来てよかった!と言ってもらえるようなものにしたかったんです。フィジカルなところに届くような。『大ピンチずかん』が持っているエンターテインメントの部分をジャンプさせて、絵本の価値をさらに押し広げるようなことができたらと考えました。

展覧会のために考案された「ピンチ・エンターテインメント」とは?

会場で鈴木さんがまず紹介してくれたのは、「あまもりの大ピンチ」。雨水に見立てた玉を、ひとりが箱と箱の間に架けられた2本の棒に転がし、もうひとりがバケツで受け止めるという遊びです。それぞれの展示には、絵本でもおなじみの「大ピンチレベル」が表示されており、これは「61」です。

鈴木 これは絵本には載っていないピンチです。雨漏りを受け止めるために右往左往する姿を、周りの人が見て思わず笑っちゃう。大ピンチというと、どうしてもシリアスに考えてしまいますよね。自分の状況は悲惨なんだって。でも、僕はそういう空気をなくしたくて、『大ピンチずかん』を描いているんです。大ピンチが来ても大丈夫、そんなの当たり前なんだから、平常心で対応できるようになればいい。もっと言うと、笑い飛ばせるようになるよ、と。大ピンチが持つエンターテインメントというのはそういうことだと思っています。「あまもりの大ピンチ」は、「ピンチ・エンターテインメント」を体現する遊びですね。

草刈 今回、「ピンチ・エンターテインメント」というコンセプトで、のりたけさんが会場の遊びを考案してくださったのですが、ピンチに対する考え方が4つあるんですよね。「みるピンチ」「なるピンチ」「かんがえるピンチ」「とびこむピンチ」ですね。

鈴木 「みるピンチ」は、例えば会場入ってすぐにある、大きなショートケーキが倒れそうになってるようなものです。絵本の中にある大ピンチを巨大化すると、おかしみが生まれますよね。展覧会ではよくある見せ方だとは思いますが、まず見るというところから始まる。

鈴木 次に「なるピンチ」は、先程の「あまもりの大ピンチ」のような参加型で、フィジカルな体験をします。さらにこの先にある「かんがえるピンチ」では、脳内で大ピンチについて考えることになります。普段の生活で起こる大ピンチを客観的にとらえると、どういうことなのだろうと。ちょっとずつ大ピンチへの理解が深まっていくような展示にしました。最後の「とびこむピンチ」については、展示を見てもらうと一目でわかるので後ほどお話します。

草刈 冒頭でおっしゃっていた、絵本からジャンプさせるという発想はどこから来たものなのですか?

鈴木 まず、『大ピンチずかん』の読者がどう展覧会を楽しんでくれるとよいのかを考えました。せっかくリアルな場に足を運んでくれるのだから、体を動かしたいよね、とか。それから、絵本というのは読み聞かせの文化もありますが、どうしてもパーソナルな消費になってしまうので、それを打ち破ってみたかったですね。せっかく一期一会で関係性が生まれる場所なので。それぞれの展示は順番待ちをすることもあると思いますが、先にどうやって遊んでいるか見たり、自分が遊んだあとに誰かが真似したり。僕自身、人と出会って関係性を築くのが大好きなんです。そういう僕のパーソナリティーが、この展覧会にも表れていると思います。

作家が作ったものを有り難がって拝むみたいなことではなく、皆が主体的に楽しむことができるものを作っていきたいという意地がある。自分の足で一歩踏み出すと意外と楽しいことは、すぐ近くにあることに気づいてほしい。それを絵本作りでも意識しているので、展覧会でも表現したいと思いました。

草刈 面白いですね。絵本作家の方が、自分のファンの人たちに対して、絵本とは違う体験をしてもらおうというチャレンジはなかなかできないことです。PLAY! MUSEUMで絵本作家の展覧会をたくさんやってきましたが、スタッフ一同その発想には驚きましたし、同時に怖いとも思いました(笑)。僕らが普段やっていることの上を行っている気がしたのです。このことはのりたけさんのインタビューを載せた展覧会関連書籍『大ピンチを楽しむ』(ブルーシープ)にも赤裸々に書いてありますのでぜひ読んでいただきたいですね。

会場にいる皆で作る遊び

さらに進むと、ドアノブに触れようとすると「入ってま〜す」などと不思議な声がする「トイレの大ピンチ」、犬のフンそっくりの物体が転がる「フンの大ピンチ」、フォトスポットとして大人気の「ステーキの大ピンチ」など、会場が盛り上がること間違いなしの遊びが続きます。次に鈴木さんには「かんがえるピンチ」の展示のひとつ「大ピンチバー」について、紹介していただきました。「誰が」「どこで」「何を」「どうした」と書かれたたくさんのバーを、自在に組み合わせる遊びです。

鈴木 これは今回の「ベスト・オブ・コンテンツ」とも言えます。大ピンチは本当に思いもしなかった状況とか、滑稽な状況が関係しているじゃないですか。それを意図的に作って面白がろうという遊びなんです。昔、カードを使って同じような遊びをした人もいると思いますが。

鈴木さんが手渡されたバーをはめていくと、「よぼよぼのおばあさんが」「日焼けサロンで」「よーく湿らせたTシャツを」「思い出した」となりました。

鈴木 なんだか気になるシチュエーションですね。これは大ピンチなのか?と。自分はどう思うかというきっかけを自分の手で作り出す装置なんです。やっぱり「よぼよぼのおばあさん」じゃなくて、「ラッパーが」というバーに変えてみたら、こっちのほうが大ピンチっぽいじゃん!とかいうことが起こる。前の人が置いたものにさらにアレンジを加えて、飛躍するのか、駄作になるかわからないけど、そこで交流が生まれるのが、ライブな面白さですね。これは、鈴木のりたけは何も考えていませんよ。作品を作るのは皆さんなんです。

草刈 先に開催された巡回展の会場でも見ていて面白かったです。お父さんなんかがさりげなく遊んでいて、そしたら子どもたちがどんどん寄ってきて、みんなで笑っている。そんな光景がありました。

次に「大ピンチブロック」という展示についてもお話しいただけますでしょうか。のりたけさんが打ち合わせのときに小さな試作品を見せてくださったときから、面白くって。

鈴木 これは、6面体でそれぞれに体の部位にまつわる大ピンチが描いてあって、組み合わせを楽しむものです。ブロックを動かして、男の子の表情が変わったな?何が起こったのかな?と考える。眠くて、たんこぶができているんだったら、ベッドから落ちたのか?とか。それから、周りに自分が作り出した大ピンチを笑ってくれる人がいたら嬉しいですよね。自分が表現したもので、人に影響を与えるという感覚を楽しんでほしいです。

草刈 これを小さくした木製のブロックが会場のショップにもありますので、ぜひ手にしてみてください。そして、いよいよ「ぎゅうにゅうの大ピンチ」です。これが「とびこむピンチ」ですね。

鈴木 「かんがえるピンチ」が続いたので、ちょっと疲れた頭をすっきりさせましょう。もう『大ピンチずかん』とはまったく関係ないです(笑)。理想としては、大ピンチのことで一緒に盛り上がった仲間として、最後に牛乳風呂で交流してもらえたらいいなというストーリーが僕の中にはあるのですが、ただただ純粋にここで遊んだら面白いだろうなと思って作りました。

『大ピンチずかん』誕生の痕跡も!? 限定展示コーナー

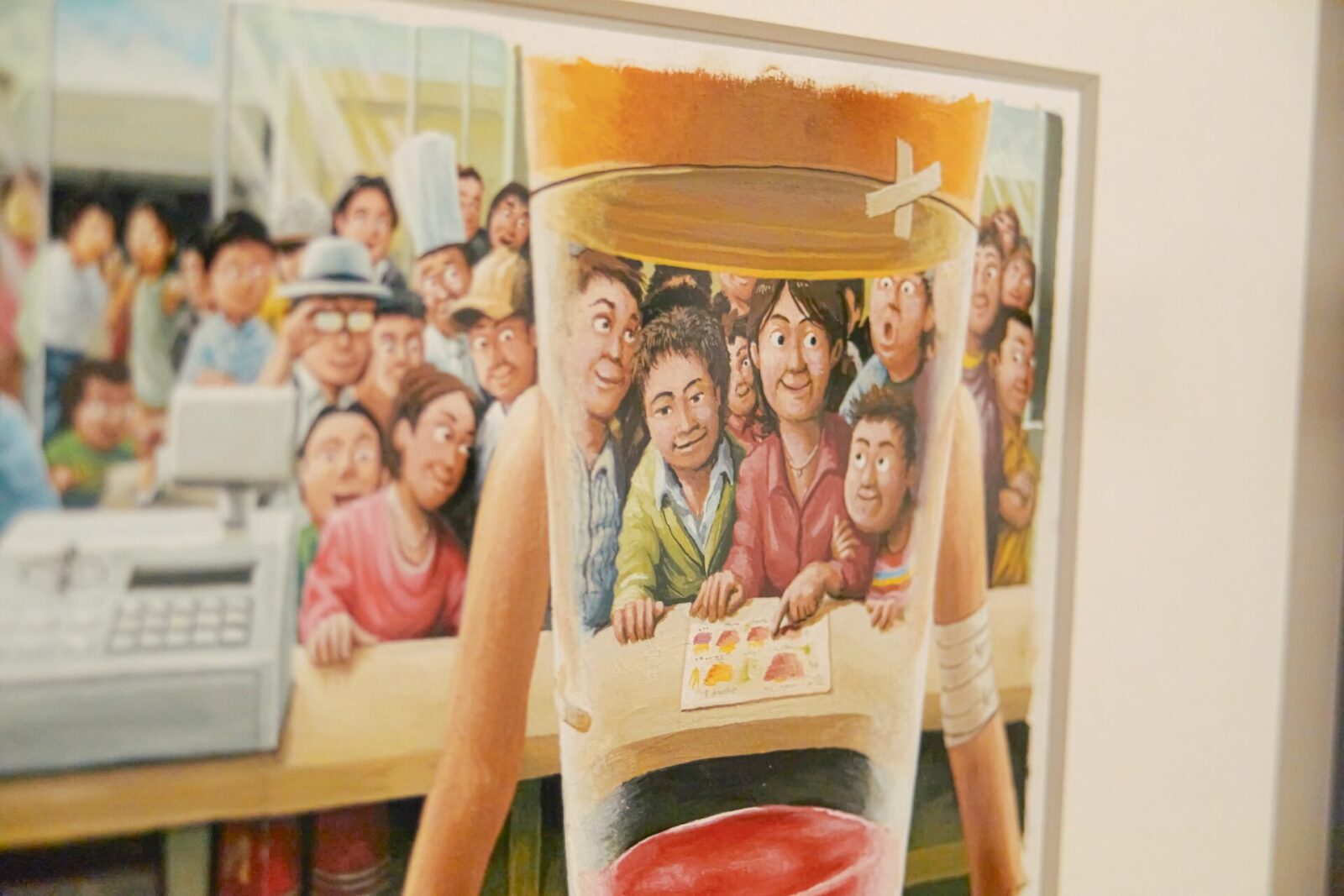

ピンチ・エンターテインメントで思い切り遊んだあとは限定企画の展示のコーナーへ。デビュー作『ケチャップマン』や『しごとば』シリーズ、『たべもんどう』(すべてブロンズ新社)など鈴木のりたけさんの代表作から約40点の原画を展示しています。

草刈 ここは鈴木のりたけさんを紹介するコーナーです。「おもしろがると せかいが ひろがる」を制作テーマのひとつとされていて、『しごとば』では仕事を、『たべもんどう』では言葉を、さらにデビュー作『ケチャップマン』では個性を面白がっていますね。もしかしてケチャップマンとは、のりたけさん自身なのでしょうか?

鈴木 3割くらいそうかもしれないですね。前職のグラフィックデザイナーだったときに描いたものです。天職ってなんだろう。働くってなんだろう。そんな思いが反映されているので、自分が投影されていますね。いま読むと苦しくなる部分もあります。絵のタッチも湿気がありずっしりしている。今回、結構粘って時間をかけて描いた重厚な絵を多く並べていますが、いまの『大ピンチずかん』との対比も面白く見てもらえるかなと思います。

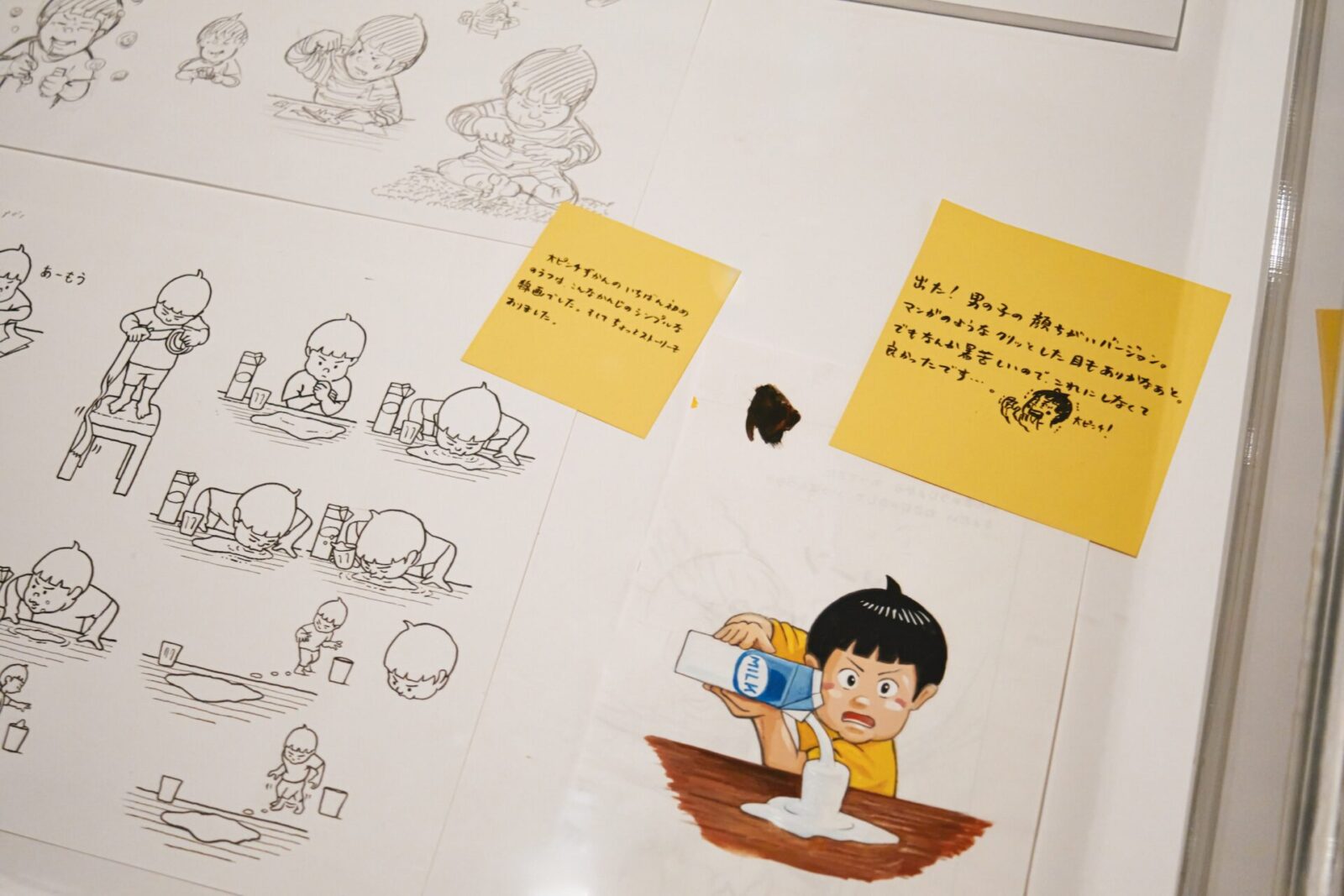

草刈 『大ピンチずかん』のラフスケッチも展示しています。表紙の男の子のバリエーション違いを描いたラフがありますね。どこが違うのでしょうか。

鈴木 目が違うんです。『大ピンチずかん』では、男の子の感情を伝えやすいかなと思って、キラキラした目で描いてみたのですが、なんか暑苦しかった。この本は読者が我が身に置き換えられるのが大事な趣旨なので、ゴマみたいな目にしたんです。その選択がよかったと思います。

鈴木 毎回、絵本によってタッチを変えて描いています。画材も変えます。絵のイメージを固定されたくないというのもありますが、いちばんは企画に照らし合わせて人物や背景を描くことを大切にしています。吟味ばかりしていると何も生まれないので、出していかないというせめぎ合いもあるのですが。

草刈 のりたけさんが何度も推敲したラフや展覧会の企画の構想メモなど、限定展示コーナーにも見どころがたくさんあるので、親子でいらっしゃる人はもちろん、大人だけでもぜひ展覧会に来ていただきたいと強く思っています。