「どうぶつ展 わたしたちはだれ?どこへむかうの?〜WHO ARE WE? WHERE ARE WE GOING?」(2025年4月16日(水)ー7月6日(日))には、さまざまなジャンルで活躍する現代アーティストや作家が参加しています。

①②では空想上のどうぶつが集う「ユートピア」の参加作家のみなさんに、③では国立科学博物館の巡回展「WHO ARE WE」の展示キットのテーマを発展させ、5つのインスタレーションを制作した作家のみなさんに、今回の展覧会の感想や動物について聞きました。

みなさんへの質問

Q1. 「どうぶつ展」に参加されるにあたって、どんな感想をお持ちですか? あわせて、ご自身の作品についてコメントをお願いします。

Q2. 動物という存在について、好きなところや気になるところ、感じられていることを教えてください。(ヒトも動物に含みます)

Q3. これから展覧会をご覧になるみなさまへメッセージをお願いします。

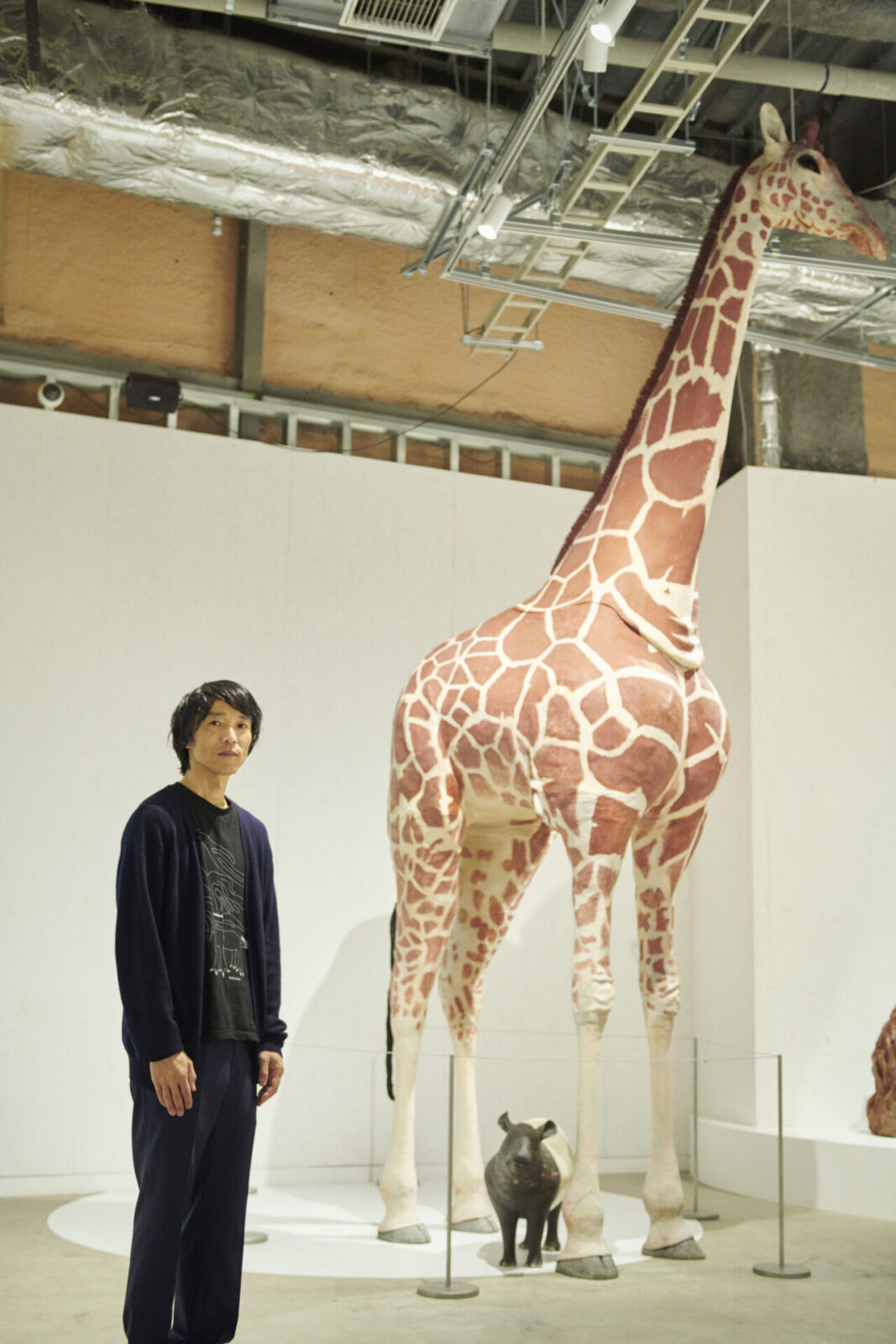

⼤曽根俊輔(乾漆彫刻家)

A1.

「どうぶつ」をテーマに、博物館的な目線から美術館的な表現まで、とても興味深い展示だと感じます。

私の制作では基本的にモデルとなる動物がいて、キリンのミモさん(茶臼山動物園)やこばく(東武動物公園のアルタイル)には何度も会いに行って形にしました。

今回はその2頭の対に、霊獣の「麒麟」、悪夢を食べてくれる「獏」を制作しました。

それぞれ伝説の生き物ではあるものの、古来より言葉や絵、彫刻など様々な形で伝わっています。

獏であれば「鼻は象、目はサイ、体は…」麒麟は「体は鹿で脚は馬、尾は…」などの言葉を元に、実際の動物の身体を借りて作り上げました。

こちらの2頭はどちらも幼獣なのでまだ小さいです。

いくつもの動物が合わさっていますのでどんな動物の部分なのか想像してみてくださいね。

A2.

動物については、よく分からないところが魅力だと思います。

まず姿が人とはまるで違うし、食べ物だって違う。彼らがどこに住んでいてどんな生活をしているのかを知るほどに好きになっていきます。

一方的で、いつも片思いをしているのかもしれません。

制作ではデッサン、時には粘土や制作物を動物園などに持ち込んで見比べ、対象に近づけることを心掛けています。

アマゾンマナティーを制作した際は、(人間によって)絶滅してしまったステラーカイギュウの骨格も参考にするため、国立科学博物館へ見に行きました。

骨格は大事な要素の一つで、どの動物を作る際も必ず参考にします。

その後の表面的な仕上がりはもちろん大事ですが、それよりもモデルの個性だったりふとした時の仕草などを意識して、そこに自分の想いをのせて形にしていきます。

A3.

様々な「いきもの」を様々な角度から考えられる、楽しめる展示だと思います。

自分の興味がどこにあるのか、探りながら巡ってみるのも面白いかもしれませんね。

作品をご覧いただいた感想など、ぜひお聞かせいただきたいです。

清川あさみ(アーティスト)

A1.

今回、本展にて『もうひとつの場所』の原画を展示できることをとても光栄に思っています。

これは“刺繍でできた図鑑”のような作品です。絶滅した、あるいは絶滅の危機にある動物たちを、時代や場所、海や空や山の区別なく、ひとつの世界に集めた架空の空間。

その空間に、写真と刺繍、布やビーズなどを重ねることで、彼らの存在の記憶と、そこにあったはずの命の美しさをすくい取るように描きました。ひと針ひと針に、彼らの生きた証を閉じ込めています。

A2.

動物たちは、いつもまっすぐに自然と共に生きていて、その姿には静かな力強さがあります。私は動物を描くとき、”その命が持つ奇跡的な美しい時間”を表現したいと考えています。

絶滅という言葉に、私たちは儚さや喪失を感じますが、同時にそこには、生き抜いた力や記憶が確かにある。

この“刺繍の図鑑”は、そうした存在たちが私たちに語りかけてくる場所です。強く、美しく、消えてしまったものたちの声に耳を澄ませることは、人間という不完全な存在を見つめ直すことでもあると感じています。

A3.

この展覧会では、動物たちをただ“見る”だけではなく、“感じる”体験ができると思います。

私の作品に登場する動物たちは、もはやこの世界にいないものも含まれていますが、絵画に刺繍という手仕事を通して彼らの気配や温度を宿したいと思いました。

図鑑とは本来、分類し記録するものですが、これは少し違う、“境界のない図鑑”です。

過去・現在・未来が混ざり合った「もうひとつの場所」で、自分自身の“生きる”という感覚と出会っていただけたら嬉しいです。

瀬⼾優(彫刻家)

A1.

2014年から動物をモチーフに制作を続けておりますが、元々生物学、博物が好きというところから、動物に惹かれています。博物は私にとって原動力であり、美的感覚の基準です。特に国立科学博物館には仕事のインプットとして定期的に足を運んでいます。そんな博物展と共に展示ができること、とても光栄に思います。

A2.

動物の好きなところは言語化するのが難しく、山ほどありますが、特に好きなところは食物連鎖と進化生物学です。途方もないほど長い時間をかけて命を繋いできたことに感動します。

A3.

私の彫刻はよく「生きていそう」「リアル」などの感想をいただくことが多いのですが、「剥製で良い」と思われたら負けだと思っています。剥製でなく彫刻で表現する理由や、生命力の感じ方の理由など探りながら想いを馳せていただければ幸いです。

鷹⼭真彩(陶芸家)

A1.

様々ないきものの作品をつくっている作家のみなさまと同じ空間で展示していただくことがはじめてなので、とても楽しみな気持ちです。

恐竜の親子の作品なので、あたたかい気持ちになってご覧いただけたら嬉しく思います。

A2.

自然の中でのびのびと暮らしている動物も、人間と関わり大切に育てられ共に生きている動物も、どちらも好きです。そのなかでも、ある種の動物たちが時折みせる、主に子どもや仲間、ほかにもなにかを慈しむような感情が見受けられる様子がとても好きなので、自分もやさしいきもちのいきものを作りたいと思い日々制作しています。

A3.

「どうぶつ」をテーマにたくさんの作品が展示されますが、作家さんごとにどうぶつの捉え方が異なり、その幅広さが見どころだと思います。たくさんの作品に囲まれて、表現方法にも注目していただけるはずです。

作家プロフィール

⼤曽根俊輔

2002年武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科木工専攻を卒業。

2004年東京藝術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻を修了後、美術院国宝修理所へ入社。主に国宝・重要文化財の仏像修復に携わる。

2015年国宝修理所を退社し長野県へ移住、制作に専念。

文化財修復で培った漆、乾漆技法を用いてモデルとなる動物に取材を重ね、動物彫刻を制作。

個展・グループ展への参加、近年では2023年太田市美術館・図書館にて大曽根俊輔 乾漆彫刻展「どうぶつとはなし」を開催。

清川あさみ

兵庫県・淡路島生まれ。

’03年より写真に刺繍を施す手法を開始。

ソーシャルメディアや雑誌などのメディアシステムを通じて膨大な情報に晒される社会において、個人のアイデンティティの内面と外面の間に生じる差異や矛盾に焦点を当て、それを可視化する。写真や雑誌、本や布に刺繍を施す独自の手法で知られ、ヴァーチャルモデルとコラボレーションするなどデジタル技術、伝統的な手法を融合させた作品など発表し続けている。近年は、広告・映像・空間・プロダクトデザインなどのクリエイティブにも携わり、絵本の制作や地方創生事業にも取り組む。

2022年4月より大阪芸術大学の客員教授に就任するなど、幅広く活躍。

瀬戸優

1994 年神奈川県小田原市生まれ。

自然科学を考察し、主に野生動物をモチーフに彫刻作品を制作・発表・販売する。

作品と対面した時に、1/1 スケールでしか表現できない空気感に拘り、実物大で制作する。

素材であるテラコッタ(土器)は作家の触覚や軌跡がダイレクトに表面に現れ、躍動感のある作品となっている。展示販売を中心に国内外へ幅広く作品を展開。

ファッションブランドとのコラボレーション、ボードゲームのプロデュースや2024年にはザ・リッツ・カールトン東京のオリジナル日本酒およびウイスキーのラベルデザインを手掛けるなど近年活動は多岐に渡る。

2024 年に株式会社 subig を設立。

subigでは野生動物の環境を守るための継続的な寄付を目的にプロダクトデザインを手掛ける。

鷹⼭真彩

東京藝術大学工芸科陶芸研究室所属。主に恐竜をモチーフとした陶芸作品を制作している。

2025年3月には個展「きらきらいきもの展 〜わくわくパーティーのまき〜」を開催。

会場写真撮影:©︎ Masahiro Sambe / 撮影:三部正博