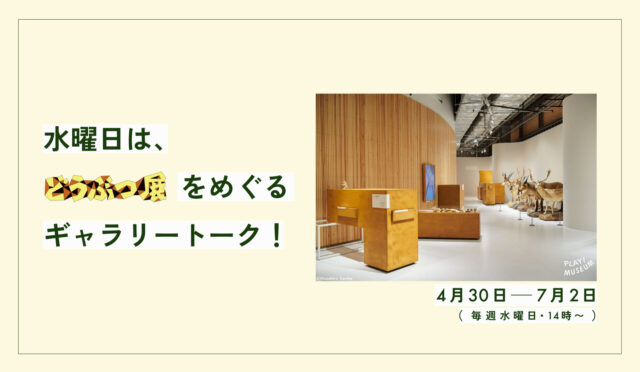

「どうぶつ展 わたしたちはだれ?どこへむかうの?〜WHO ARE WE? WHERE ARE WE GOING?」(2025年4月16日(水)ー7月6日(日))には、さまざまなジャンルで活躍する現代アーティストや作家が参加しています。

①②では空想上のどうぶつが集う「ユートピア」の参加作家のみなさんに、③では国立科学博物館の巡回展「WHO ARE WE」の展示キットのテーマを発展させ、5つのインスタレーションを制作した作家のみなさんに、今回の展覧会の感想や動物について聞きました。

みなさんへの質問

Q1. 「どうぶつ展」に参加されるにあたって、どんな感想をお持ちですか? あわせて、ご自身の作品についてコメントをお願いします。

Q2. 動物という存在について、好きなところや気になるところ、感じられていることを教えてください。(ヒトも動物に含みます)

Q3. これから展覧会をご覧になるみなさまへメッセージをお願いします。

土屋仁応(彫刻家)

A1.

作品「牡羊」は「螺旋」をテーマにしています。螺旋は生き物が立つ姿の基本です。首を捻って振り返るポーズと、螺旋状のツノ、そして全身の巻き毛の螺旋を組み合わせて構成しました。

「亀」は、堅実さや誠実さのシンボルです。一方で愚鈍で臆病なイメージもあります。実際の亀にはない耳とツノは、知恵や勇気を手に入れたいという願望を形にした作品です。

A2.

動物は何を考えているのか半分わかるようで半分わからない感じがするモチーフです。人間の想像を託され、背負いつつも、そこから抜け出して思うままに振る舞っているような作品を作りたいと思っています。

A3.

動物の剥製というのは、生きている動物とは違って、生きていた頃の姿を想像させる、掻き立てるものがあると思います。動物の作品と剥製が同時に展示される展覧会というのはなかなかないと思うので、私自身も観覧が楽しみです。みなさまにとって動物をめぐる想像のきっかけになれたら嬉しく思います。

ミロコマチコ(画家)

A1.

自然のざわめきや動きなどを、目には見えない“いきもの”として捉えて表現していますが、そこには動物たちの姿かたち、走ったり跳んだりする運動からのイメージが大きく関係していると思います。だからこそ、実際に生きてきた動物たちと並べられた時に、私自身は何を思うのか、人はどう感じるのか、とても興味があります。

地球に生きる同じ動物として、私は生きているだろうか、とも常に考えています。

A2.

本能で生きる力があるところに憧れています。自分はたくさんの物に囲まれて生きているのに対して、そこにあるものだけで、生きている。世界と共存している。だから生きるための形をしていたり、運動能力を身につけていたりする。その姿、動きは見飽きることがありません。今では自然や現象から受け取った印象をいきものとして捉えて描いていますが、数年前までは長い間、動物を描いていました。今でもお仕事の依頼があれば、描きます。風の動きを感じた時、たなびく毛並みを想像します。強い日差しを感じた時、鋭い目が思い浮かびます。実在する動物たちからの印象は根強く、想像上のいきものにも繋がっていきます。

A3.

私の中で、過酷な自然の中を生きている動物たちと、自然から受け取った“いきもの“たちは同じ世界を生きています。それはどんなふうに繋がったり、離れたりしているのか。私自身が楽しみなのが一番です。絵を見て、感じること、心動かされる何かがあれば、嬉しいです。

安⽥ジョージ(彫刻家)

A1.

国立科学博物館の動物標本コレクションと合同の場で作品を展示させていただくことに大きな意義を感じています。生きていた動物たちの形態を最も直接的に保存し提示する立体物としての剥製と、人間の思考を通り抜けて形として現れた立体物がどう呼応し合うのかとても楽しみにしています。

モチーフとなる生き物は、思い描いた私の頭の中を通過し、私が選んだ素材を通してこの会場に現れました。見に来ていただいた方々の描かれる心の中の生き物たちと少しでも重なることができたら幸いです。

A2.

私は熊本県南部の県境の地域で生まれ育ちました。自然の生き物たちと隣り合わせの環境ともいえる場所です。そこでは動物たちの事を話すとき敬語を使うことが多くありました。「あんちゃんの山から降りて来なった(猿が山から降りて来られた)。」「鹿のじーっとこっちば見とんなる(鹿がじっとこちらを見ておられる)。」など。地元を離れた今でも私にこのような意識があり、動物の足跡を見つけた時など「狸の食料ば探してここば歩きやったとじゃろーね。(歩かれたんだな)。」などと心の中で呟いていたりします。

制作する時もモチーフとなる生き物に対して敬語で話す心持で作り、同じ世界のフラットな立ち位置で相対することが出来るよう心掛けています。

A3.

見ていただいた方々の中にどの様な感覚が生まれ動き出すのでしょうか。楽しみにしております!

作家プロフィール

土屋仁応

1977年神奈川生まれ。

東京藝術大学で彫刻を学んだ後、2007年同大学大学院にて保存修復彫刻博士課程を修了。

神話や説話の中に現れる動物のイメージを発想の起源とし、伝統的な仏像彫刻の技法と、素材が木材であることを感じさせない独特な彩色、さらに木彫の表面を極限までなめらかに仕上げた彫刻作品を発表している。また玉眼には水晶やガラスを使用し、見る角度によって視線が変化する動物彫刻は、神秘的で生命感を放つ。

ミロコマチコ

1981年大阪府生まれ。画家。

いきものの姿を伸びやかに描き、国内外で個展を開催。絵本『オオカミがとぶひ』(イースト・プレス)で第18回日本絵本賞大賞を受賞。

『てつぞうはね』(ブロンズ新社)で第45回講談社出版文化賞絵本賞、『ぼくのふとんは うみでできている』(あかね書房)で第63回小学館児童出版文化賞をそれぞれ受賞。ブラチスラバ世界絵本原画ビエンナーレ(BIB)で、『オレときいろ』(WAVE出版)が金のりんご賞、『けもののにおいがしてきたぞ』(岩崎書店)で金牌を受賞。その他にも著書多数。

第41回巌谷小波文芸賞受賞。本やCDジャケット、ポスターなどの装画も手がける。2017年より、展覧会「いきものたちの音がきこえる」が、2020年より、展覧会「いきものたちはわたしのかがみ」が全国美術館を巡回。2019年より南の島に移住し、自然の動きに耳を澄ませながら、見えないものの気配を感じとるように制作をしている。

安⽥ジョージ

身近に存在する生き物たちを形にする作業を日々おこなっている。

普段何気なく通り過ぎる公園の植木の茂みの中に潜む動物。

池の底で古来より脈々と命を繋いできた魚たち。

私が訪れて腰を掛けていた森の中の木の切り株にその後座って休んでいる生き物たち。

訪れたあの場所、未だ訪れたことのない場所、そこに存在するであろう生き物たちを

自分なりの形にして抽出したいという思いで制作している。

会場撮影写真:©︎ Masahiro Sambe / 撮影:三部正博