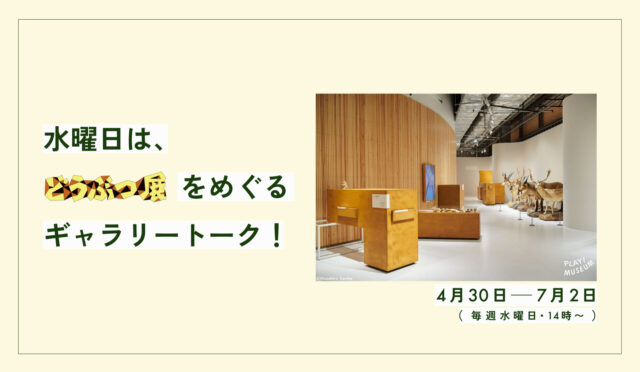

「どうぶつ展 わたしたちはだれ?どこへむかうの?〜WHO ARE WE? WHERE ARE WE GOING?」(2025年4月16日(水)ー7月6日(日))には、さまざまなジャンルで活躍する現代アーティストや作家が参加しています。

①②では空想上のどうぶつが集う「ユートピア」の参加作家のみなさんに、③では国立科学博物館の巡回展「WHO ARE WE」の展示キットのテーマを発展させ、5つのインスタレーションを制作した作家のみなさんに、今回の展覧会の感想や動物について聞きました。

みなさんへの質問

Q1. 「どうぶつ展」に参加されるにあたって、どんな感想をお持ちですか? あわせて、ご自身の作品についてコメントをお願いします。

Q2. 動物という存在について、好きなところや気になるところ、感じられていることを教えてください。(ヒトも動物に含みます)

Q3. これから展覧会をご覧になるみなさまへメッセージをお願いします。

下岡晃/Analogfish(ミュージシャン)

「心拍ソング」を担当

A1.

最初にお話をいただいた時に見た資料にあった倉庫に整然と並ぶ剥製の写真が素晴らしく、誘っていただいたことを光栄に思いました。素朴な気持ちを、子供向け/大人向けということなく自分なりにまとめられるよう努めました。

A2.

長いこと動物と暮らしておらず、SNSで動物の動画や写真を見ることが多いのですが、その中で動物が飼い主や撮影者にセリフを当てられて人間の言葉を話しているのを目にします。知らないうちにそれが内面化していたようで、先日国立科学博物館へ行ったときに、人間化されてない動物としての強さというか魅力みたいなものを剥製を通して感じられて良かったです。

A3.

PLAY! MUSEUMならではのコラボレーションばかりです。ぜひいらして楽しんでください。

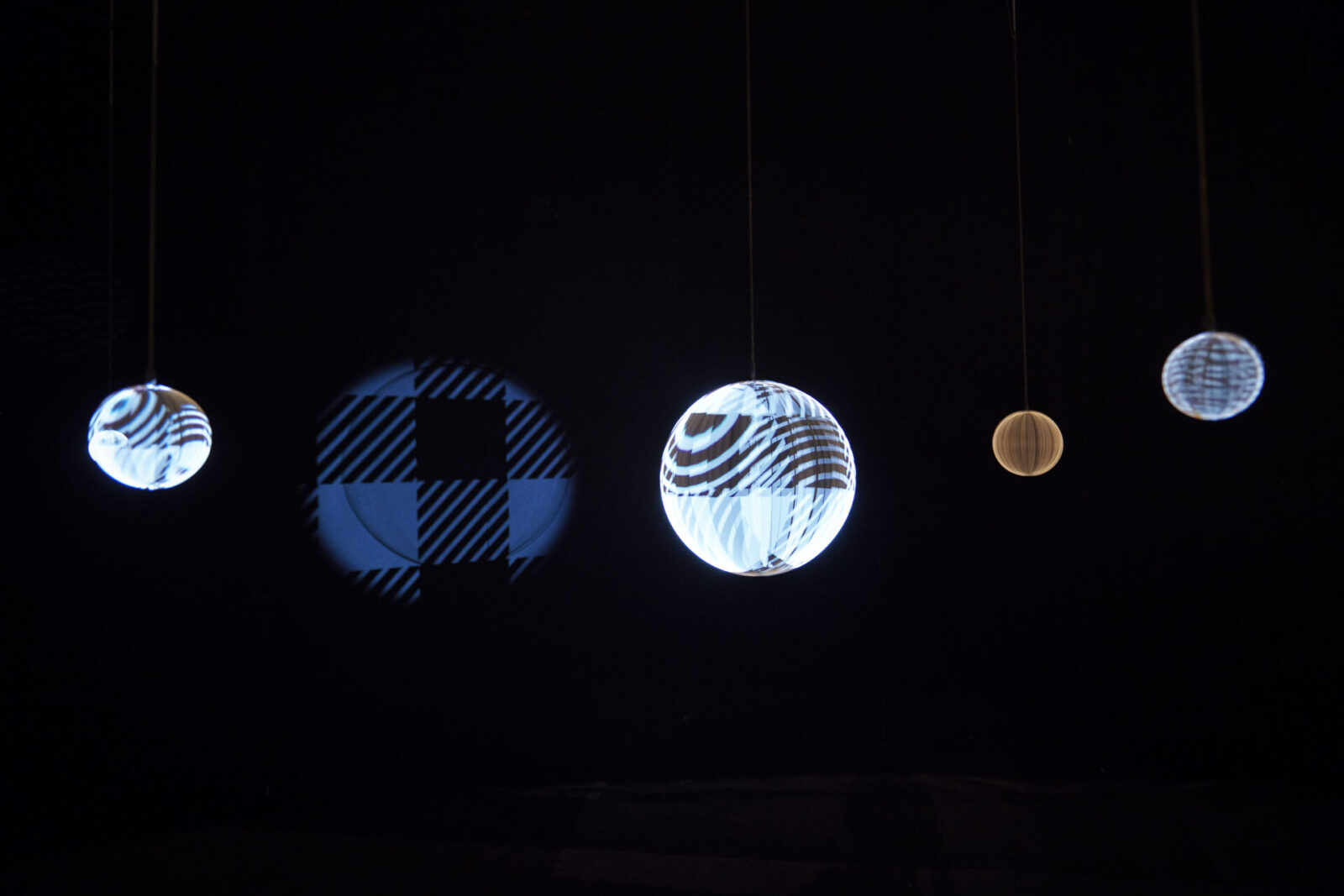

鈴木康広(アーティスト)

「模様の惑星」を担当

A1.

動物は予測できない動きをしたり、思いがけない表情を見せて、わたしたちの目を飽きさせません。そんな動物たちは魅力的な他者であり、人間が自然体でいるためのお手本のような存在だと思っています。

今回、展覧会をきっかけに、動物の模様を手本にしながら、人間がつくり出したさまざまな模様をあらためて観察しました。ふだんは関係のないところに別々にあったものが「模様」としてつながり始めました。模様には見る側の目の特性や見方、思いや考えも映し出されているようです。まるで模様から自分が見られているような不思議な気分になりました。

制作をしながら、模様は多次元的な世界が平面に圧縮されたものではないかと想像しました。今回の展示では、さまざまな模様を「惑星」に見立てた球体スクリーンに投影することで、2次元のパターンが3次元的に映し出されます。そして、さらに同じ球体を2つの窓から見られるところがポイントです。作品をご覧になった皆さんにも、「惑星」に映してみたい模様を生活の中でぜひ見つけてほしいです。

A2.

動物は自然とのつながりを直に感じながら生きている存在だと思います。人間目線でいうと、動物は自分のペースで生きているように見えたり、食いしん坊のところに動物らしさを感じてとても惹かれます。でも自然の中ではいつもその身は危険に晒されていて、生と死が隣り合わせにある厳しい環境に生きている証拠でもあると思うのです。犬や猫などの身近な動物が、人間らしさをどのように感じているのかとても気になります。

A3.

展覧会に参加したことで、人間は動物のことをまだほんの一部しかわかっていないことを知りました。来場者の皆さんには、実物の標本やさまざまな学説にも触れながら、思わず思いついてしまった動物の見方をぜひ身近な人に話したり発信をしてほしいです。皆さんのユニークな視点が、人も含んだ「どうぶつ」のあらたな魅力の発見につながると思います。ぜひ、お友達やご家族と一緒にお楽しみください。

松原卓二(写真家)

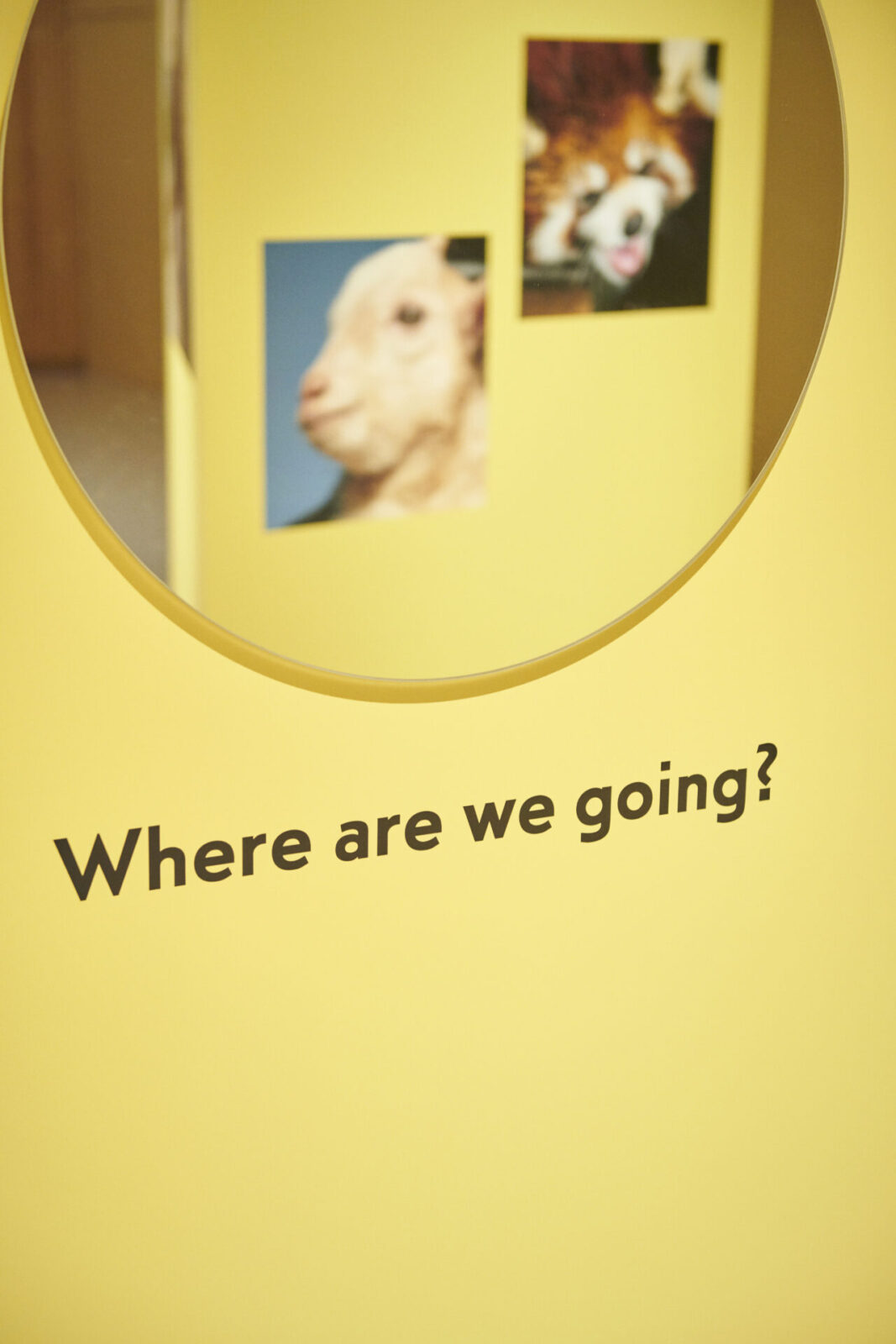

「笑顔の森」を担当

A1.

もともと私は「ただの動物好きの人間」であり、好きが高じて、さまざまな動物の興味深い行動やユニークな表情にフォーカスした写真を撮影しているうちに、「笑顔のように見える表情」だけを集めてみようと思い立ち、写真集を作りました。

「人間と同じ意味で笑顔を作る動物」が存在するかどうかはわかりませんが、少なくとも「笑顔のように見える動物は、幸せそうに見える」ということは確かです。

幸せそうな動物を見ることは、人間にとっても幸せな体験だと思います。なぜ私たちがそう感じるのか、その理由はわかりませんが――。

「WHO ARE WE?」という問いを立て、「どうぶつ」を対照として考えることで、その理由が少しでも見えてくるかもしれません。このたびは「どうぶつ展」にお誘いいただき、たいへん光栄に思っております。

A2.

動物の存在には、他に代え難い尊さと可愛らしさがあります。なんというか、ただそこに居てくれるだけで「ありがとう…」と言いたくなるような。毛の質感ひとつ、何気ない仕草ひとつが奇跡のデザインです。人間も動物のはずですが、スマホをいじる姿より、うたた寝をしているアルパカのほうが「かわいさ勝負」ではだいたい勝っている気がします。そう思える私も、動物の一員ですけれども。

A3.

動物たちの「笑顔のように見える表情」を集めた写真を展示しています。彼らの表情は、私たち人間の心にも自然と微笑みをもたらしてくれます。展示を通じて、動物たちの無垢な魅力や、私たち人間との共通点を感じていただければ幸いです。どうぞ、心ゆくまで「笑顔の森」をお楽しみください。

松山真也/siro Inc.

「しっぽはすごい」を担当

A1.

国立科学博物館の「WHO ARE WE」の並びで作品を展示できるのは嬉しいです。しかもPLAY! MUSEUMのオリジナル作品の一つに入るので、楽しげにわいわいしたものを作れる!と思って楽しんで参加しました。いい作品ができたと思っています。一緒に制作したメンバーのそれぞれのスキルがピタッとハマっていい感じに仕上がりました(渡辺 浩彰、秋山 慶太、狩野 涼雅)。しっぽが生える喜びをぜひ味わってほしいです。

A2.

妻と結婚したときに家族になったトイプードルの凛太郎が、自分にとって最も身近な動物です。とてもおとなしくてスマートでかっこいい。犬だけどスンとしたところがあってかまってくれなかったり。凛太郎は死んでしまってさみしいですが、たくさん写真に撮っていたので、今でも可愛いなーと眺めています。

A3.

3つのセクションにわかれています。その3つのエリアが呼応してとてもおもしろい展覧会になってるなと思っています。ぜひとも、3つのエリアで感じたことをミックスして味わって見てほしいなと思います!

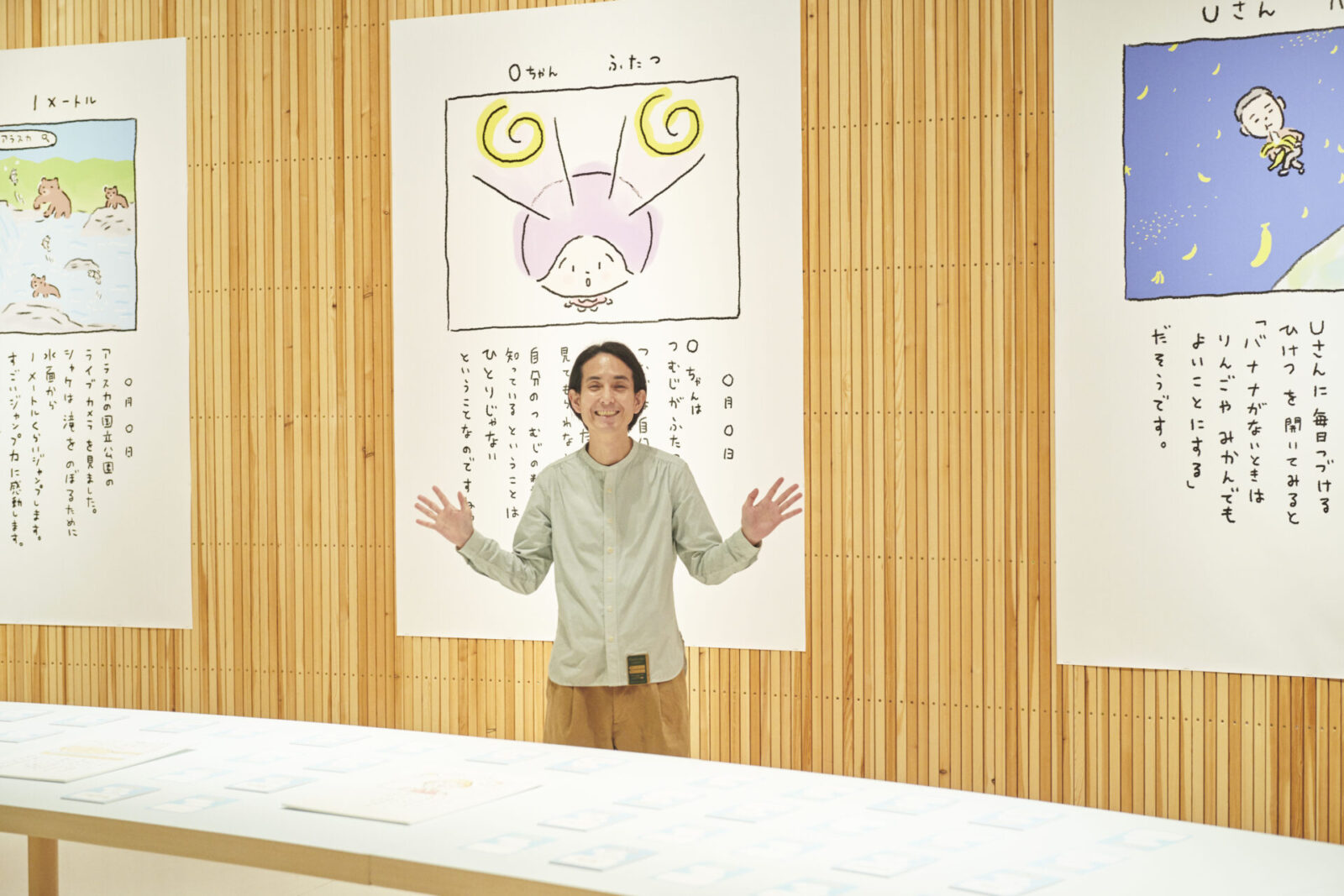

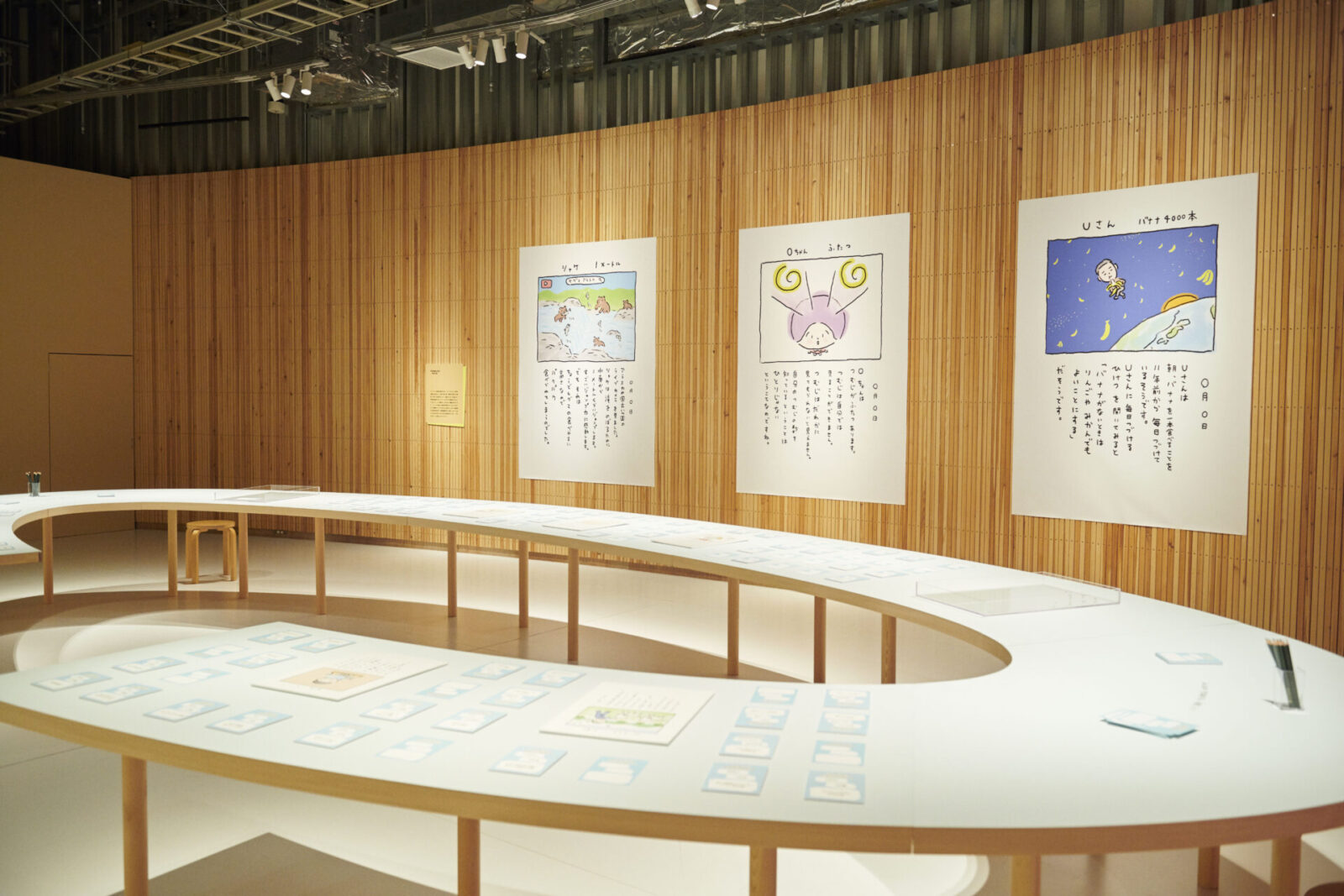

矢部太郎(芸人・漫画家)

「ずばぬける!」を担当

A1.

たくさんのどうぶつの剥製とアーティストの皆さんと一緒のにぎやかな展示に参加できて嬉しいです。

僕の作品はいろいろな人に、その人のずば抜けたところを聞いて回って作品にしたので、楽しかったです。ずば抜けているところは、必ずしもいいところだけではないのだなと思いました。いいところもダメなところもある人間というどうぶつはとても愛しいです。みなさんも愛すべき人間たちを感じてもらえたら嬉しいです。

A2.

それぞれ大きさや、形や、色や、模様や生態などなど…みんな違う動物たち。みんな違うけれど同じなのは生き続けたい!と思っているということで、そのために餌をとったりするために、変な形になっていたり、いろんな特徴があって、違うのが面白いです。人間もそれぞれみんな違って、仕事があったり、趣味があったり、おしゃれしたり…とても複雑ですけれど、それら全部はきっと、生き続けたい!ということなんだと思います。

A3.

「ずば抜ける」の展示のところには自分のずば抜けているところを書いて展示に参加できます。ぜひ書いてみてもらえたら嬉しいです。みなさんの「ずば抜ける」楽しみにしています!

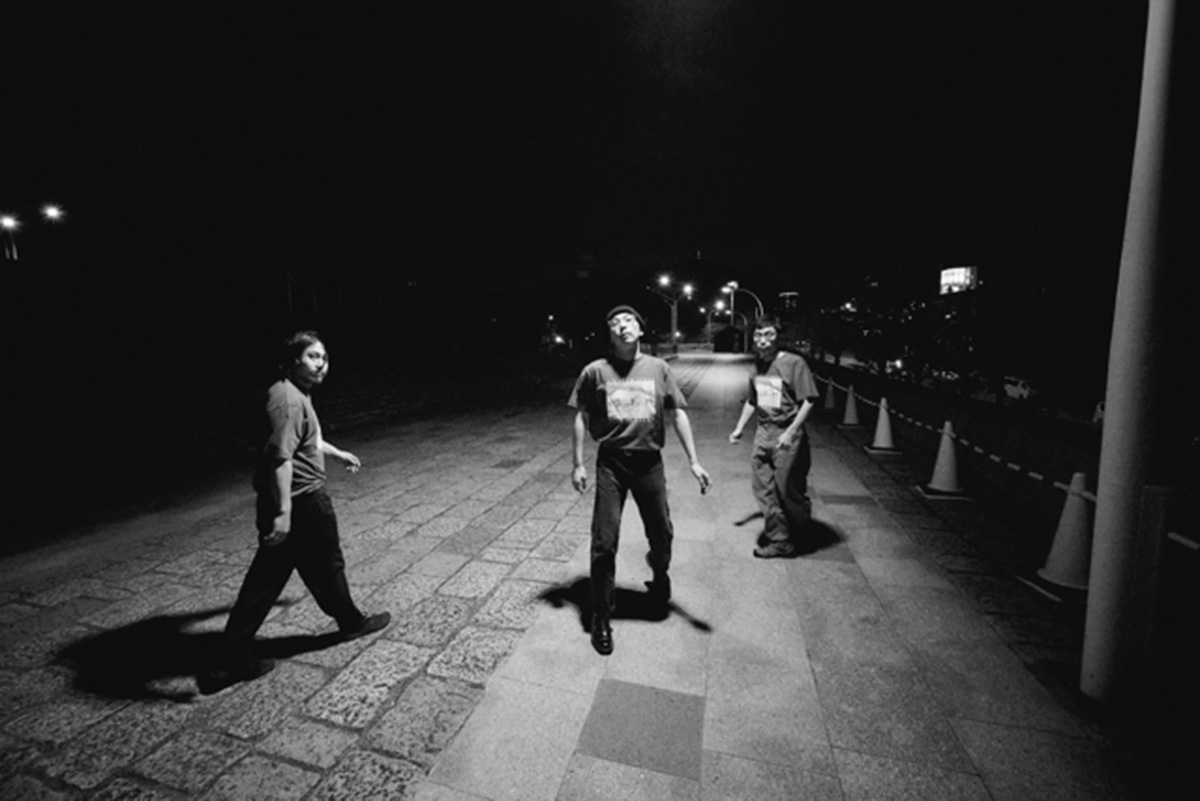

横浪修(写真家)

「笑顔の森」を担当

A1.

素敵な企画に参加できとても光栄に思っています。

笑顔の写真と言うことで過去にプライベートでフィルムで撮影した中からピックアップしたものと今回の為にフィルムで撮り下ろしたものになります。

人が自然に笑顔になる瞬間を捉えようといつも心掛けています。

A2.

普段動物に対して特に意識していませんでしたが、今回の展示を拝見して新たな発見が沢山ありました。

まだ解明されていない模様だったり生態系など多くの不思議が残されているところに魅力を感じます。

A3.

色んな視点からの構成になっているので新たな発見がありとても楽しめる展示になっています。

特にお子さんはかなり興味深く楽しめると思いますので是非ご家族で見に行ってみて下さい。

作家プロフィール

鈴木康広

1979年静岡県生まれ。

公園の遊具「グローブ・ジャングル」を使用した映像インスタレーション作品《遊具の透視法》(2001)、開いた目と閉じた目が描かれた紙の葉が「まばたき」をしながら空間に降り注ぐ《まばたきの葉》(2003)など、誰しもが持っている記憶や経験に新鮮な切り口を与える作品を制作。船の航跡が海や川を開く《ファスナーの船》(2004/2010)は、瀬戸内国際芸術祭2010で話題を呼んだ。主な個展に、水戸芸術館「近所の地球」(2014)、箱根 彫刻の森美術館「始まりの庭」(2017)がある。第1回ロンドン・デザイン・ビエンナーレ日本代表。2023年よりNHK Eテレ『みたてるふぉーぜ』の総合指導を務める。

松原卓二

1965年兵庫県生まれ、富士山麓在住の写真家。

「かわいさ」と「おもしろさ」をテーマに、動物たちの顔や体、しぐさなどをつぶさに観察する独自のスタイルで写真集を発表している。既刊に『笑顔のどうぶつ園』(メディアファクトリー)、『りすぼん』(集英社)、『モフモフ家族』『エナガのねぐら』(東京書籍)、『動物オメガ図鑑』『動物アルファ図鑑』(マガジンハウス)ほか多数。

松山真也/siro Inc.

2015年にsiro Inc.設立。

アイデアからアウトプットまでのすべての工程を主体的に組み、見た人をワクワクさせるものを作る。デザイナーやアーティストとのコラボレーションも多く、心地よい体験を軽やかに実現する。

矢部太郎

1977 年東京都東村山市生まれ。

芸人・漫画家。吉本興業所属。1997年に「カラテカ」を結成。お笑い芸人としてだけでなく、舞台やドラマ、映画で俳優としても活躍している。初めて描いた漫画作品『大家さんと僕』で第 22 回手塚治虫文化賞短編賞を受賞し、シリーズ累計では 135 万部を突破。その他の著作に、絵本作家である父との幼少期の思い出を綴る『ぼくのお父さん』、 人気者になりたい動物たちの楽屋での姿を描いた『楽屋のトナくん』、認知症患者とその家族の日常を描いた『マンガ ぼけ日和』がある。2021年から手塚治虫文化賞の社外選考委員を務める。2024年にPLAY! MUSEUMで初の大規模個展「ふたり 矢部太郎展」を開催。

横浪修

京都府舞鶴市生まれ。

1989年文化出版局写真部入社。

東京をベースにファッション、広告、自身の作品作りに精力的に活動。最近の主な写真集は『Tumble(librayman刊)』、『After Children』など。

撮影:三部正博