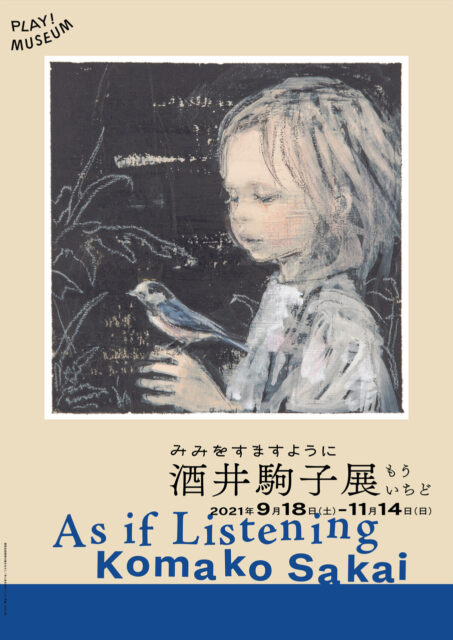

「みみをすますように酒井駒子」展に合わせ、絵本作家の酒井駒子さんを担当した編集者を、らびが訪ねてインタビューする「しあわせの編集者」の第8回です。

今回は、酒井さんが「難しい題材だと思いました」と振り返る絵本『くまとやまねこ』(2008年)を担当した河出書房新社の高木れい子さんです。文芸誌の編集者としてキャリアを積んできた高木さん。絵本の編集に携わり、作家はもちろんさまざまな領域の人たちと協力して一冊の本をつくりあげる喜びを語ってもらいました。

取材・執筆:らび

こんにちは、らびです。

今回訪ねた高木れい子さんは雑誌の編集長を務めたベテランです。でも、絵本雑誌ではありません。90年近い歴史を誇る文芸誌「文藝」の編集長でした。文芸誌に長くかかわった編集者が絵本の『くまとやまねこ』を担当したのです。そのわけを高木さんに尋ねると「まず、この絵本ができたいきさつからお話します」と丁寧に教えてくれました。

●時間を書きとめる物語

このお話はもともと、98年に刊行された子ども向けの月刊誌に掲載された作品でした。

「くまとやまねこ」は発表当時から静かな話題を呼んでいたようです。そうしてこの物語を「なんとか本にできないか」と思った出版関係の有志がいろいろな出版社に企画を持ち込んだのが始まりでした。そうしてしばらくして高木さんの元に湯本香樹実さんの原稿が持ち込まれたとのことでした。

湯本さんのテキストは絵本向けには長く、死が扱われているので子どもには難しいという意見もありました。大人向けの絵本になるかもしれない。そういった事情もあり、小説を主に担当してきた高木さんに任されたのかもしれません。実のところ『くまとやまねこ』は48ページで出版されています。これは、平均的な絵本のページ数とされる32ページの1.5倍にあたります。

そしてなにより、高木さんはそのころ、絵本の編集も手掛けていました。2002年と2004年にミュージシャンCoccoさんの絵本を担当し、絵本編集の楽しみを感じ始めていたころでもあったのです。高木さんは湯本さんの原稿を読んで、最初から「大人向け」というように年齢で読者を区切るのではなく、いい意味で読み手に選択を委ねた、子供から大人まで手に取ることができる絵本にできればと思ったそうです。

そこで文学賞のパーティで知り合った『金曜日の砂糖ちゃん』(偕成社)の担当者でもある広松さんに絵本の編集について教えてもらったり、絵本などを扱うお店「クレヨンハウス」に通ったりして、一から絵本の編集を学ぶことにしました。「クレヨンハウス」では、絵本だけではなく、絵本を手にする子どもたちを眺めていたこともあったと振り返ります。

「大人は絵と文を別々に見て読みますが、子どもは絵本の世界を五感で味わっているという感じですね。じーっと見つめたかと思うと、突然ページに手を伸ばしたり」

このように子どもと絵本とのかかわりを見つめた経験は、高木さんの絵本づくりの大きな財産となりました。

さて、この間、湯本さんは、一度は雑誌に発表したテキストに少しずつ手を加え続けていました。ゆっくりとゆっくりと時間をかけて推敲を重ね、たとえば助詞の「が」を「の」に変えたりしていたのです。

「『くまとやまねこ』は、大切な小鳥を亡くしたくまが時間をかけて再び歩き始める物語ですが、湯本さんの創作の様子を見ていると、まさに物語のなかに時間そのものを書きとめているのだと感じました。このお話にぴったりの絵となると、それは酒井駒子さんしかいないと思いました」と高木さんは振り返ります。

●五感で味わう豊かな絵

高木さんは酒井さんの絵についてこう話しました。

「見るたび記憶が呼び起こされる思いがします。絵には描かれていない物語まで感じるのです」

たとえば『ねえさんといもうと』(あすなろ書房、2019年)。

「ねえさんのポニーテールのおくれ毛を揺らす風はなんて気持ちよさそうなのだろう、と描かれた髪を見ているだけで、風を感じるのです。またいもうとは遊ぶ時には、汗でおでこに張りついた前髪をきっと邪魔くさそうに手ではらうのだろうな、とか、いもうとが隠れたくさはらは、朝にその中に入ると草露が足もとを濡らすのだろうな、など絵にはないそんな仕草や光景が心の中に次々浮かんできます。

酒井さんの一枚の絵には世界がまるごと描かれているので、絵に描かれていないものまでも見えてくるように感じられるのです」

そう話した後で、高木さんは『くまとやまねこ』のなかで特に印象に残ったところをそらんじてくれました。

「水あびしたあとの、ことりのはねのにおいを思いだしました」

初めてこれを読んだとき、高木さんはどきっとしたといいます。

「五感で感じられる酒井さんの豊かな絵で、小鳥の羽のにおいまで感じることができたら私自身がしあわせだなと思い、お願いしたのです」

酒井さんはこのお話をどう読んだのでしょう?

『くまとやまねこ』は平凡社刊行の雑誌「この絵本が好き!2009年版」で、同誌が選ぶ2008年の絵本の第1位に輝いています。その時の同誌のインタビューに、酒井さんはこう答えています。

「雑誌を掲載時に読んだ記憶がありました。改めて読ませていただいた時、難しい題材だと思いましたが、小鳥の亡骸を箱に入れて持ち歩く、くまの気持ちにひかれたので、絵が描けるかもと思いました」

続けてこう話しています。

「それと、お話の中にタンバリンが出てくるのですが、その音を湯本さんは『バラン、バラララン』と記されています。なんて上手く書き表わすんだろうと思って。そこから文章全体にスッと入りこめました。タンバリンの音が道しるべになって一冊になっていった感じです」

酒井さんが五感をはたらかせながら、テキストを読み進めていった様子がうかがえます。

●空白の向こうに青空

酒井さんに絵をお願いしてから数年すると、原画と「設計図」が届きました。

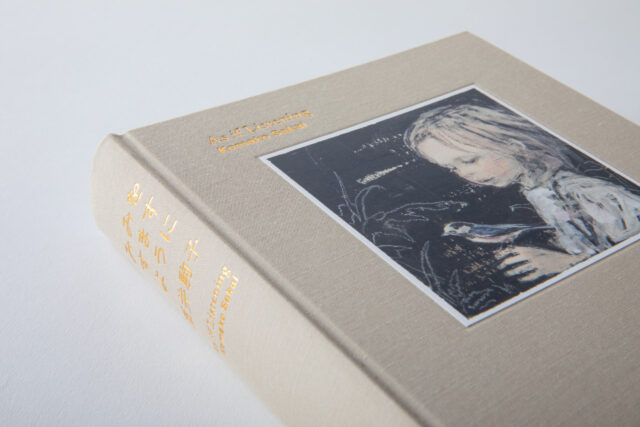

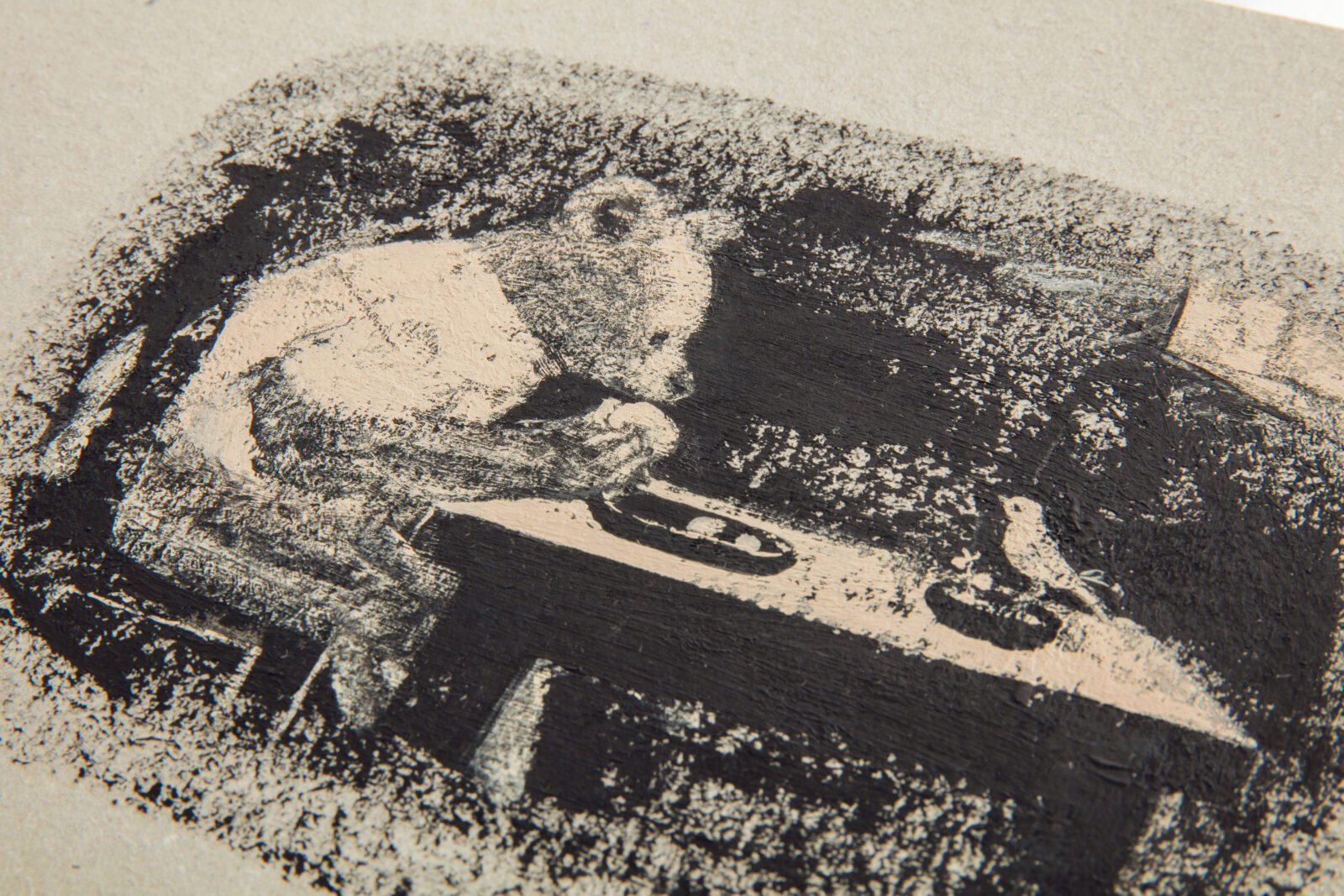

淡いグレーのボール紙にアクリル絵の具とオイルペンシルで描かれた原画。そして高木さんが「設計図」と呼んでいるものは、酒井さん手づくりの絵本の仕上がり見本のようなもので、出版された絵本と同じ横長で大きさも同じでした。

どのようにページを割っていくのか、どこに絵を載せ、文はどこに配置するのかが、鉛筆などで詳しく描きこまれています。絵本を完成させるため、酒井さんが示した「設計図」でした。

原画にも「設計図」にも、たくさんの驚きがありました。

まず「設計図」がほぼ完ぺきにできあがっていること。「絵本の判型や大きさを含め、変更したところはどこもありません。魔法みたいに思えました」と高木さんは振り返ります。

めくっていくとなにも描かれていないページがあるかと思えば、上の部分が半分以上も空白で文字しか入っていない見開きページもあります。

「字も絵もないところに、ずっとくまの心の中に流れてきた時間が描かれていると感じました。絵本の上の部分がぽっかり空白になっているのは、やまねこが空を見上げる場面です。そこには何も描かれていません。でも、不思議ときれいな青い空が感じられ、光がさしてくるように見えました」

ページの向こうに空が見えたと、高木さんは言います。

そして、モノトーンの原画が仕上がってきたことも驚きの一つでした。

「湯本さんと一緒に原画を見て、お互い『あーっ』と声が出ました。湯本さんは『絵を見て胸がいっぱいになった』とおっしゃっていました」

湯本さんも雑誌「この絵本が好き!2009年版」の取材にこう答えています。

「最初に酒井さんの原画を見た時には胸がいっぱいになりました。くまや小鳥ややまねこたちに、自分の手で触れられたような感覚があって」

原画の色調については、同誌のインタビューで酒井さん自身がこう説明していました。

「いろんな色や要素が入った絵の一枚一枚を見てもらうのではなく、くまの過ごした時間を見てもらうためにはモノクロで描くことがいいのではと思えました。ただそれでは単調になりそうだと思って、後半にピンク色を入れることにしました」

そういえば『くまとやまねこ』の本の「見返し」や「背」の色も、後半に加えられたのと同じピンク色です。その色づかいも「設計図」で酒井さんが考えていたのだそうです。

●あたたかみのある黒

モノクロの原画の黒の色には、高木さんも心を揺さぶられました。

『赤い蝋燭と人魚』(2002年、偕成社)での酒井さんの黒に、ずっと心惹かれていたからです。お話自体は哀しい物語ですが、様々な生きものが棲む海や闇を表現した黒は、とても豊かだと思ったそうです。

「『赤い蝋燭と人魚』の黒には、無機質な冷たさがありません。寂しい感じはしましたが、でも、生命の息づかいを感じる。寂しいのだけれども、あたたかい。酒井さんの絵には相反する要素が並立しています。繊細なのに大胆でもある。それは酒井さんの絵がもっている豊かさなのではないか。

いろいろなことが同時にあるということは、分けたり隔てたりしていないことにつながっていて、それが豊かさを生み出しているのだと思います。湯本さんの文章にもそんな豊かさがあります。だいたい、子どもというものがそうでしょう。大人みたいに理屈で腑分けして、あれこれ考えませんよね」

こうした原画を見た湯本さんが、惜しげもなく自分の文章を削っていったことも高木さんには驚きでした。

「湯本さんは『酒井さんの絵と重なっているところがある』と言って、あっさり削ったり書き換えたりしました。あれほど年月をかけて練り上げていった文章なのに」

湯本さん自身もインターネットの「楽天ブックス著者インタビュー」でこう話しています。

「文章が先にあっても、絵が出来てきたとき、文章と絵が重なっているようなところがあれば、文をどんどん削っていきますし、書き直したりもします。絵と文と、両者が適度に押したり引いたりする作業が絵本を作る醍醐味だと感じています」

このようにして、高木さんの手元には理想的な絵本の文章と原画がそろいました。それを、本という形のある商品に作り上げていく。ここからも編集者の腕の見せどころです。

もちろん、高木さんひとりですべてを進めていくことはできません。店頭に並ぶまでには多くの人たちに助けてもらいました。なかでも、大きな力を貸してもらえた2人の名前が『くまとやまねこ』の奥付には記されています。

ブックデザインを担当したグラフィックデザイナー泉沢光雄さん。そして、原画の色感や肌触りまでも忠実に印刷をしたプリンティングディレクター佐野正幸さんです。

●イメージを忠実に

泉沢さんは時代小説からミステリー、エンターテイメントなど幅広くブックデザインを手がけています。高木さんが編集者としてかかわった綿矢りささんの芥川賞受賞作『蹴りたい背中』(河出書房新社)の装丁を担当した縁もあり、高木さんは厚い信頼を寄せてきました。なぜなら「作家さんが考えていること、表現してみたいことを大切にしてくれるデザイナーさんだから」です。

先ほども書いたように、酒井さんは絵本の「設計図」をつくっていました。どんな形のどんな大きさの絵本にするのか、さらに「背」や「見返し」にどんな色を使うのかも示していました。その「設計図」を見て、酒井さんが作りたい本のイメージを描き、忠実にかたちにしてくれる。「そんな才能を発揮できるのが泉沢さんです。安心して任せられます」と、高木さんは話してくれました。

また、絵本を印刷する紙も高木さんは紙に詳しい人に相談しました。酒井さんは薄いグレーのボール紙に原画を描いています。そのボール紙の手触りに近い紙を選び出したのです。高木さんは「クレヨンハウス」で子どもたちがいろいろな絵本のページを手でも楽しんでいるのを見ており、紙の触感も大切だと肌身で感じていたのでした。

いよいよ、絵本づくりの最後の関門である印刷にとりかかります。

絵本の原画は必ずしも忠実に印刷されるとは限りません。学研プラスの木村真さんに取材したときに『ゆきがやんだら』(学研プラス、2005年)の海外翻訳本を並べて見せてもらいました。表紙の色調だけでも国ごとにかなり違うのがわかります。まして、黒を主体にした『くまとやまねこ』では、冷たい感じの黒になるのか、あたたかみを帯びた黒になるのかの色調次第で、絵本の世界観そのものが崩れてしまいかねません。

カラー印刷は通常、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの各色の版を重ねて再現します。しかしプリンティングディレクターの佐野さんはたった2色で原画を再現しました。

重版するときにも、2色の方が色調のずれを少なくすることができるのだそうです。その上、ざらざらしたボール紙に描かれた原画に似た肌合いを感じる印刷に佐野さんは仕上げていったのです。

絵本を印刷する日、高木さんは、印刷立会いといって、酒井さんにOKをいただいた色校の校正紙と同じ色調に印刷できるよう、図書印刷の工場に行きました。立ち会うにあたり酒井さんに注意点を伺ったところ、「黒の色が、青っぽくならないように。赤みのある黒になるようにお願いします」と酒井さんはおっしゃったそうです。「スミの色にもただ黒だけでなく、いろいろな黒があるのだ」と高木さんははっとしたそうです。

高木さんは泉沢さんと佐野さんとの仕事をこう振り返ります。

「酒井さんの原画に突き動かされた共同作業でした。湯本さんと酒井さんが作り上げた絵本の世界観をどうやって形にするかを私と一緒に考え、力を合わせてくださった」

ジャーナリスティックな話題性も時には求められる文芸誌の世界。一方で「絵本にはいつの時代にも変わらないものをつくりだそうという信頼感のようなものがあります。時間に育ててもらうようなところもあります」と高木さんは言います。

『くまとやまねこ』で高木さんは編集者として違う土俵で活躍できました。その上に「この絵本が好き!」での賞のほか、2008年MOE絵本屋さん大賞の総合部門、美術賞、文学賞でそれぞれ1位を獲得し、また第40回講談社出版文化賞の絵本賞も受賞しました。10以上の外国語に翻訳され海外で出版されている絵本でもあります。

「しあわせの編集者」と言わずして、なんと呼びましょう?

らび

自ら「らび」と名乗っている初老のおじさんです。うさぎが好きで「ぼくは、うさぎの仲間」と勘違いしているからです。ディック・ブルーナさんを尊敬しています。著書に『ディック・ブルーナ ミッフィーと歩いた60年』 (文春文庫) 。