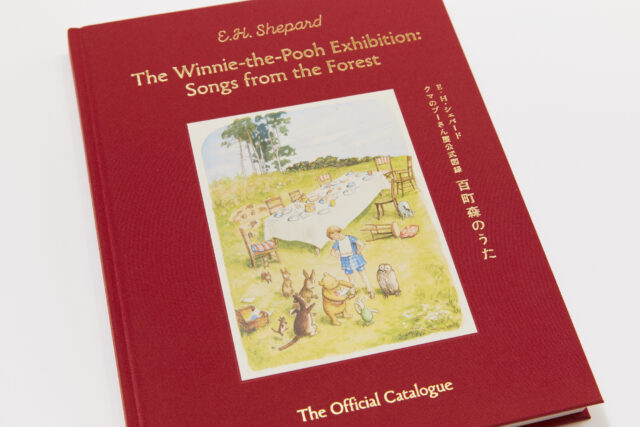

まもなく開幕する「クマのプーさん」展に寄せて、さまざまな分野で活躍するクリエイターの皆さんにお話を聞くシリーズの第二弾。作家・文筆家の安達茉莉子さんからエッセイ「プーの森には帰れない(そんなことはない)」が届きました。

私がまだ小さかった頃、母がよく口ずさんでいた曲がある。

明るく軽快なメロディのその歌は、「ねこの森には帰れない」という谷山浩子さんの曲だった。

母は、曲名のとおりのサビのフレーズを繰り返し歌っていた。サビ以外は覚えていなかったのか歌詞はわからなかったが、子ども心に、なんて悲しい曲なのだろうと思っていた。「ねこの森」なんてものがどこかにあるなら素敵だ。だけど、そんな場所に、帰れないなんて。

クマのプーさんの森もまた、帰れない場所にあるのだろうか。

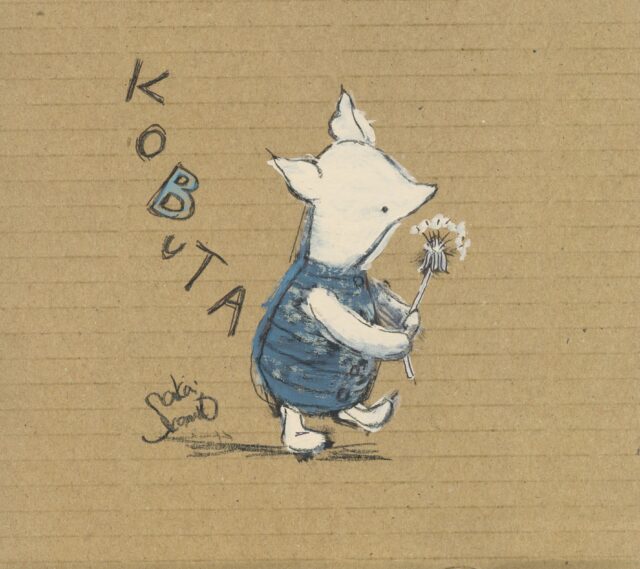

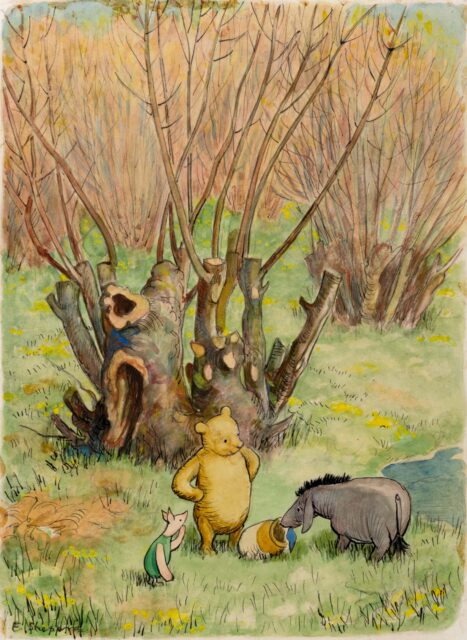

世界で一番有名なクマともいえる、クマのプー。慣れ親しんでいると思っていた物語の原作を開くと、ただかわいいだけではなく、ある種のノスタルジーが胸に染みてくる。クリストファー・ロビン、プー、コブタ(ピグレット)、イーヨー、カンガとルーの親子、ティガーやフクロ。クリストファー・ロビンがまだとても小さかった頃、彼らと一緒に「百町森」を冒険し、あるいは何もせずにただ一緒にいた時の、魔法のような「思い出」の中に、入り込んでいく。

アーネスト・H・シェパードが描くプーの物語の挿絵は美しい。だけど、胸に迫る切なさすら覚えるのはなぜだろう。それは、かしげたクリストファー・ロビンの首の幼さや、ぶかぶかした長靴を得意げに履いている姿、柔らかに光を透かす髪、瞬く間に失われてしまうような、小さな子ども時代の一瞬を捉えているからかもしれない。彼がこういう姿をしているのは、本当に一瞬のことなのだ。あっという間に育って、大人になる。その儚い一瞬をすくい上げるように描いているから、こんなにもぎゅっと胸に迫るものがある。

ぬいぐるみのプー達と違って、人間の子どもであるクリストファー・ロビンの成長は、誰にも止められない。魔法の日々は、ずっと続くわけではない。

プーの物語の最後のお話では、クリストファー・ロビンと百町森との、ある種の別れが描かれる。

ある日、森のみんなは、クリストファー・ロビンが森を去る日がきたと理解する。なぜなのかはわからない。みんなは集まって、別れの詩を書き、彼に会いにいく。だけどかなしくなってしまって、さよならもうまく言えずに去る。その場に一人残ったプーとクリストファー・ロビンは、連れ立ってどこへともなく出かける。ぶらぶら歩いて、彼らが魔法のかかった場所だと呼ぶ窪地にたどり着いて、並んで腰を下ろす。

クリストファー・ロビンはプーに言った。

「ぼくがいちばんしてたいのは、なにもしないでいることさ。」

だけど、彼はわかっていた。もう、「なにもしないでいる」ことが許される年齢ではなくなってしまったことを。

クリストファー・ロビンとプーが座る、魔法がかかった場所。全世界が空と一緒になるところまで目の前に広がっていて、そこにいれば、世界は二人と共にある。たとえ、何が起ころうとも。

そこに座って、世界に目を向けたまま、プーの前足に触れる。

そして言う。

ぼくのことを忘れないと約束して、と。

忘れないと約束するプーに、クリストファー・ロビンは何かを言いかけて、だけど言葉にならず、こう言い直す。

「たとえ、どんなことがあっても、プー、きみはわかってくれるね?」

そんなことを聞くほどには、彼はもう大人だ。

彼は、プーに何を言いかけて、言えなかったのだろう。

たとえ、この森にちっとも来られなくなってしまっても? たとえ、僕が君を思い出せなくなってしまっても? 彼は理解していたのではないかと思う。人は変わっていき、こんなに大事な日々のことでさえ、いつか忘れてしまうかもしれないということを。

どんなに願っても、いとしい時間は瞬く間に過ぎ去っていく。過ぎゆく一秒一秒を惜しむようなその感覚には覚えがあった。百町森のモデルになったアッシュダウンの森は、ロンドンから少し南、イーストサセックス州にある。私はそれより南に行った、海辺の街ブライトンの大学院に留学していた。ロンドン・ヴィクトリア駅からの列車に乗ると、程なくして美しい田園風景が広がる。座席に座り、駅で買ったコーヒーとサンドウィッチを食べながら、ただ窓辺から眺めていたあの緑の丘陵地帯のずっと向こうに、その森はあったのだ。

あの頃私は、たった一年間の留学生活が終わってしまうのを何よりも惜しんでいた。幸せな日々だが、胸を締め付けられるような切なさが、より一層その日々を大切なものにしていた。ものすごい速さで日々は過ぎ去っていく。毎日毎日を、壺に残った蜂蜜を指ですくって舐めるように大事に過ごしても、帰国の日が近づいてくるのは止められなかった。

クリストファー・ロビンは森を去り、幼い頃の、無限の世界は閉ざされてしまう——それが物語の終わりだろうか?

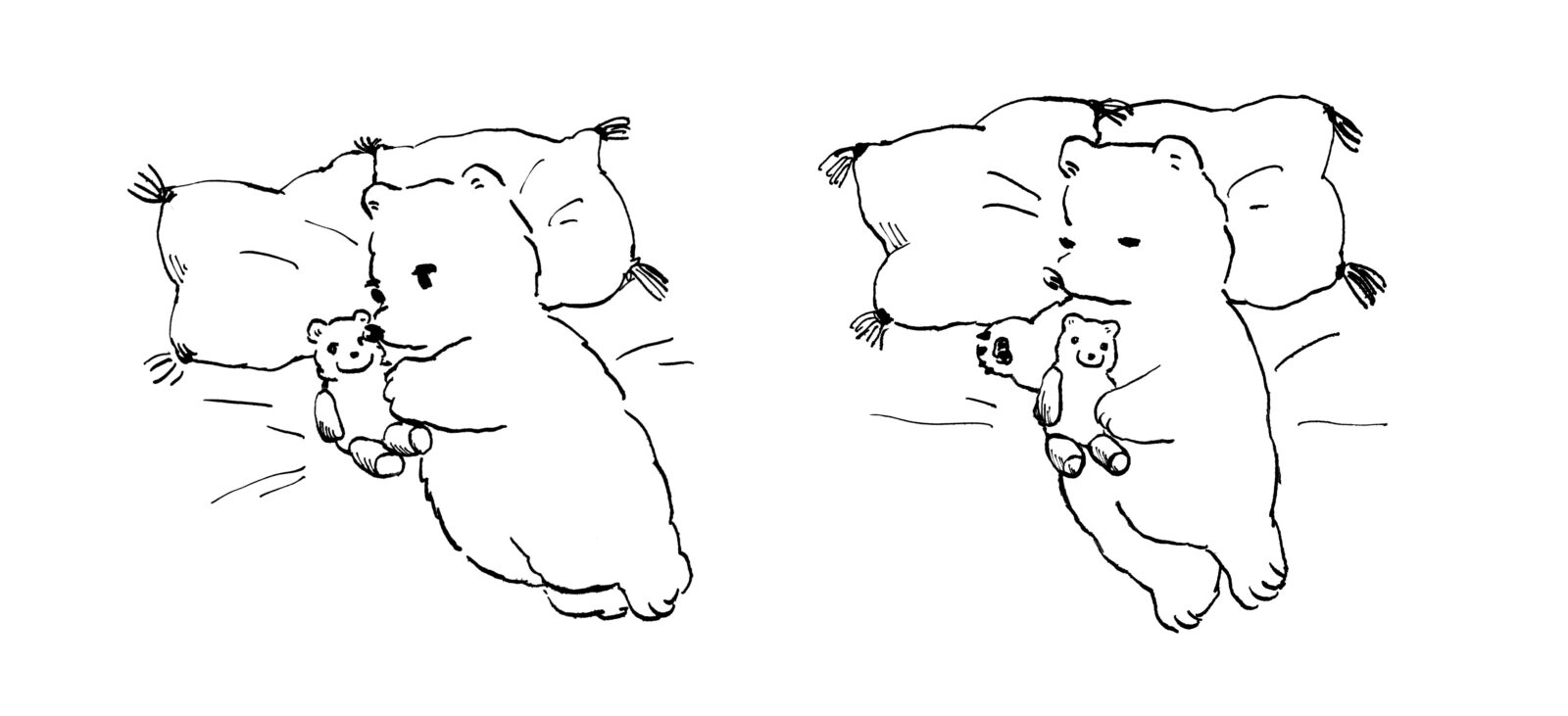

そんなことはない。プーの森には、いつだって帰っていくことができる。物語ることによって、そして目を閉じて夢を見ることで、いつでも森は現れる。森に帰る道は忘れてしまっても、消えない足跡はある。とても小さかった時に一緒に遊んだ、小さなぬいぐるみの友達。幼い冒険。何歳になっても、どんなことがあっても、小さな頃に傍にあったもののことを、本当に大好きだったもののことを、人はそんなに忘れられないものだから。

*本文の引用は『プー横丁にたった家』(岩波少年文庫、石井桃子訳)より

(おやすみ、だけどさよならじゃない)

安達茉莉子

作家、文筆家。東京外国語大学英語専攻卒業、サセックス大学開発学研究所開発学修士課程修了。政府機関での勤務、限界集落での生活、留学など様々な組織や場所での経験を経て、言葉と絵による作品発表・エッセイ執筆をおこなう。著書に『消えそうな光を抱えて歩き続ける人へ』(ビーナイス)、『何か大切なものをなくしてそして立ち上がった頃の人へ』(MARIOBOOKS)、『私の生活改善運動 THIS IS MY LIFE』(本屋・生活綴方出版部)ほか。 初のエッセイ集『毛布 – あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)を2022年3月末に刊行。本年夏に新刊エッセイ集刊行を予定している。

著書『毛布 – あなたをくるんでくれるもの』(玄光社)では、「愛の話 アーノルド・ローベルとがまくんとかえるくんの物語」として、PLAY! MUSEUMの企画展示 「がまくんとかえるくん」誕生50周年記念 アーノルド・ローベル展についても言葉を寄せている。