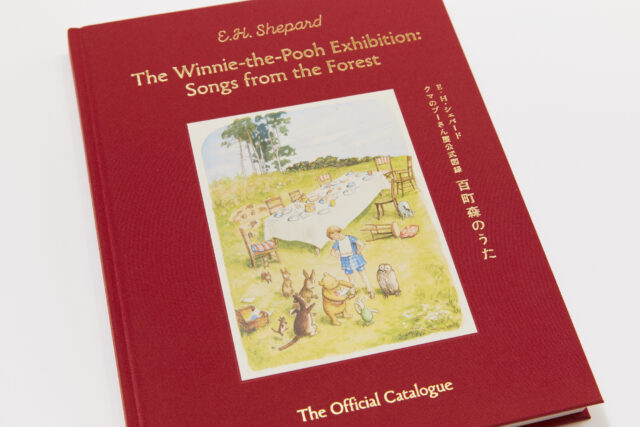

PLAY! MUSEUMで開催中の「クマのプーさん」展に寄せて、さまざまな分野で活躍するクリエイターの皆さんにお話を聞くシリーズの第六弾。詩人・作家の最果タヒさんから書き下ろしのエッセイが届きました。

最果タヒ「ぬいぐるみのような言葉」

言葉はもともとは、自分を育てる「誰か」が自分のことを見て、自分に話しかけるために発語するものだった。それが最初。そこから言葉は道具として自立して、自分の手元にやってくるけれど、まったく話せない頃から、すこしは話せるようになるまでの、「誰か」が話してくれる言葉は、便利な道具なんかではなく、それそのものが自分だけを見ているぬいぐるみのようだった。

好きだよって動きでまず伝えることで、抱きしめてもらうのを待っているぬいぐるみのようだった。そのぬいぐるみもそういえば、「誰か」が動かしていたんだっけ。ふわふわの手を広げて見せたり、頬をくっつけたり。子供がそれに反応すると「誰か」はとても嬉しく、そのためにずっとその子の表情を見ている。表情を見て、それからまたぬいぐるみを動かす。今、「相手の目を見て話しましょう」と言われるような「見る」とは違っていた。あのころの「誰か」は、子供だったころの私を確かに見ていたが、それは私が次の瞬間に笑ったり喜んだりするのを待ち望んで、そのために少しでも私にとって嬉しいことができるように、すこしでもそのとっかかりに気づけるように、全てが私のためにあるそういう「見る」だった。

そんなことを思い出すことが大人になると実はとても難しいのだな、と思う。『クマのプーさん』を読んでいると、忘れていたことに気づくから。鮮やかに当時の視線を思い出すことができるから。

私は『クマのプーさん』で育ってはいません。小さなころに読んではいないはずで、でもそれなのに大人になって読むたびに、まず自分がどんなふうに子供時代話しかけられていたのか、見つめられていたのかを思い出します。『クマのプーさん』は「おとうさん」がクリストファー・ロビンに語りかける形で言葉が紡がれているから、言葉は、「言葉として存在する」こと自体が既にとてつもなくご機嫌で、楽しげで、「何を語るか」とは別に「どう語るか」だけで、相手を喜ばせたいという気持ちに満ちている。それはエンターテイメントとしての「惹きつける書き方」ともまた違っていて、むしろひたすらに聞いている側の目をじっと見て一つ一つの言葉選びでその表情がゆるむのを待ち望んでいるような言葉回しだ。

「むかし、むかし、大むかし、このまえの金曜日ごろなんだがね」

そうやって思い出すのは、子供のころの私は、大人に何を話してもらうのかももちろん楽しかったけれど(例えばどんな冒険の話だろうとか、どんな不思議な出来事が起きるんだろうとか)、でもそれよりも、話している人が自分のことを大好きだということが当たり前のようにわかっていたということ、絶対に絶対に信じられて、その隅々まで伝わってくる時間が嬉しかったのだなぁということだ。自分のことをこの人は大好きだ、と子供のころは完璧に信じられた、それは無垢だからとかそういうのもあるのだろうけど、話しかけてくる人、見つめてくる人が、まずは自分のことが好きで、好きと伝える以上に笑ってくれたらいいなと思っていたからかもしれないと思う。自分が嬉しくなったり楽しくなったりすると、この人はきっとものすごく嬉しいのだとわかっている中で、わくわくすることができるって何よりも幸福で、そういう時間を思い出す。『クマのプーさん』の、子供に向けた「笑ってほしい」という願いがこもった言葉をたどると、むしろその願いの中で笑っている子供時代の安心感を思い出す。だからこそ、大人の私は今、『クマのプーさん』がとても好きだと思うのです。

最果タヒ

詩人。1986年生まれ。中原中也賞・現代詩花椿賞などを受賞。主な詩集に『夜空はいつでも最高密度の青色だ』『天国と、とてつもない暇』『さっきまでは薔薇だったぼく』、エッセイに『きみの言い訳は最高の芸術』『「好き」の因数分解』などがある。

公式サイト http://tahi.jp/