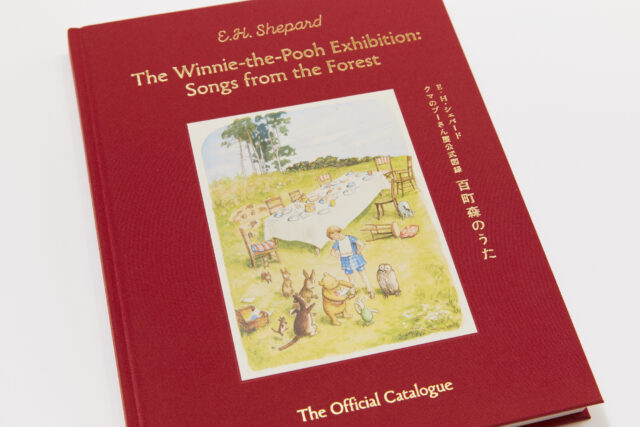

PLAY! インタビュー 「クマのプーさん」展 空間デザイン 齋藤名穂さん

およそ100年もの間、世界中で愛されている「クマのプーさん」。誰もが知っている作品だからこそ、今なぜPLAY! MUSEUMで「クマのプーさん」展をやるのか。空間デザインを担当した齋藤名穂さんは、構成から携わり、偉大なる作品と改めて向き合いました。

取材・執筆:新谷麻佐子

ポートレート写真:高見知香

会場写真:加藤新作

「クマのプーさん」って意外と大人っぽい作品

――「クマのプーさん」は、もともとなじみのある作品でしたか?

齋藤 プーさんがはちみつを食べて穴から出られなかった話はよく覚えています。すごく印象的で、子どもの頃、「プーさんって、穴から出られなくなったんだよな」って、よく思い出したりしていました。

――今回、改めて読んでみて、「クマのプーさん」の印象は?

齋藤 読み返してみると、意外と知らないお話がたくさんあって驚きました。子ども向けのシンプルなストーリーというよりは、大人っぽい作品だなと。

トラーが出てきたあたりから、雰囲気ががらりと変わるんですよね。他の子たちはわりと「どうする? どうする?」と言っている感じだけど、トラーは物事をストレートに言っちゃう。そこからお話が回り始めた気がして、トラーはすごく好きですね。

100年も愛され続けたのは、物語に力があるから

――「クマのプーさん」はこれまでにも何度も展覧会が開催されてきた作品。「なぜ今プーさんなのか?」というお題があったと聞いていますが、齋藤さんは、どのようにして形にしていったのですか。

齋藤 「百町森を作る」とか、「現代っぽく」とか、いくつかのキーワードがあったかと思いますが、原画を見せる以外に自分たちが何をすべきなのか、ものすごく話し合いましたね。

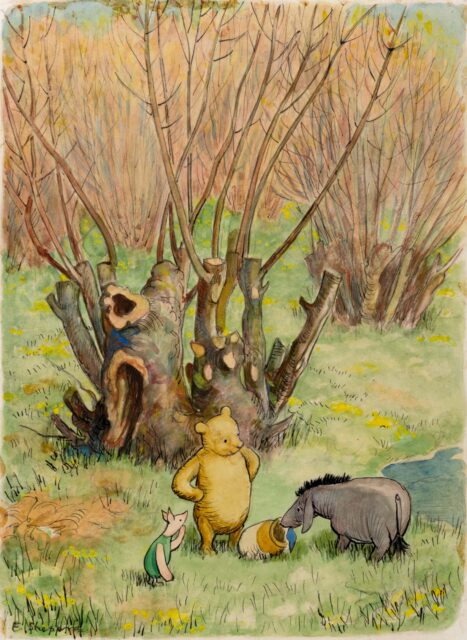

「クマのプーさん」は、なぜ100年もの間、愛され続けているのか。その歴史を紐解いていくと、「ああ、物語自体に力があったんだな」というのがわかります。イギリスで生まれ、瞬く間にアメリカにも広がり、カラーの挿絵が登場したり、関連本が出版されたり。その度に読者が広がっていきました。

ただ、その歴史的なことを紹介しようとすると、単なるパネル展示になってしまう。そうではなくて、ビジュアル的に楽しいものが入口としてあって、その奥に物語が広がっていくような構成にしたかった。だったら、物語にまつわるキーワードをA to Zで紹介するのがいいのでは?と。

また、日本で開催する意味として、「クマのプーさん」がどのようにして日本に紹介されていったのか、最初の扉を開いたのは誰なのかをしっかり伝えたいと思いました。

「クマのプーさん」展「Pooh A to Z」

「クマのプーさん」展「Pooh A to Z」

百町森の中で原画を楽しんでもらいたい!でも決してやりすぎてはいけない。

――A to Zの空間で印象的なのは、やっぱりアルファベットと円形。どうしてあのようなデザインになったのですか?

齋藤 実はあの円形を含め、わりと最初からあのイメージでスケッチを描いていました。

最初に「百町森を作ってほしい。百町森の中で原画を見せたい」というのがオーダーとしてありました。あとは、過去に同じPLAY! MUSEUMで、アーノルド・ローベル展の空間デザインを手がけていたので、「あのときよりもうちょっと温かく。親しみやすく」というリクエストも。

それを聞いてまず思ったのは、「色」。ローベル展の時は、ミニマムでした。がまくんの色の段ボールで什器を作って、かえるくんの緑色を挿し色に空間を作りました。布の使い方も、ワイヤーを入れて四角にするなど、全体的にカチッとしているイメージ。「クマのプーさん」はそれよりも柔らかく作るというのが私の中でのテーマとなりました。

そして「素材」。森のテクスチャーを会場の「百町森」に与えたかったんです。そのために、本物の森の木を使いたくて、檜原村の森林管理をしている東京チェンソーズさんを訪ね、木の枝をはじめ、木材を購入することにしました。あとは、スロープのところにコルクを使ったり、階段に絨毯を敷いたりと、柔らかい素材を取り入れ、いろいろなテクスチャーに触れられるような空間にしました。

――「色」といえば、展示室の中央にかかっている優しい色合いの布も気になりました。

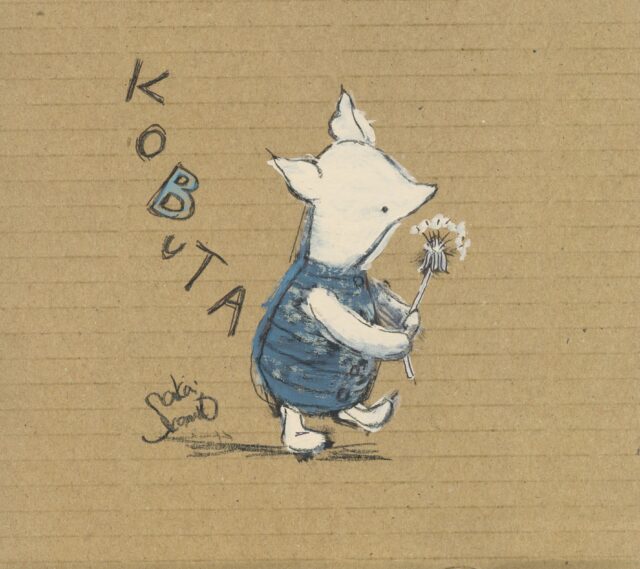

齋藤 布の色はシェパードが描いたカラーの挿絵からとっています。例えば、ブルーは、コブタが雨で家から出られなくなっちゃうシーンから。八王子にある奥田染工場にお願いして、1枚1枚染めてもらいました。

「クマのプーさん」展「百町森」

「クマのプーさん」展「百町森」

今回、「百町森」には壁がないので、布を使うことで空間を緩やかに仕切っています。そうすることで、なんとなくの順路ができ、森を下から上へとぐるっと一周しながら原画が見られるようになっています。

この際、気をつけたのは、原画への目線はクリアにすること。原画が主役なので、空間のデザインとしてやりすぎたくはなかったんです。脚の付いた展示台も、脚には表情があるけど、箱自体はすっきりとさせています。

そして、お話を全部知っている人しか楽しめない展覧会にはしたくなくて、本を読んだことがない人でも、象徴的な小道具のプースティックに気づいたり、梨木香歩さんの詩で想像をふくらましたり、坂本美雨さんの声に惹かれたり。さまざまな入口から「クマのプーさん」の世界に興味を持って、原画をより楽しんでもらえたらと思っています。

梨木香歩さんの詩と解説が、プーさんの森へと導く

――梨木さんの書き下ろしの詩と解説文を読み、物語のシーンや、四季それぞれのイギリスの森を想像しながら歩むのが楽しいです。このアイディアはどこから?

齋藤 あそこにプーさんの原画を見るための詩を置きたいというのは、私から提案しました。その際、私の頭の中にあったのは、写真家のアンドレ・ケルテスの作品集『読む時間』(創元社)。

これは世界のあちこちで「読んでいる人たち」の姿をおさめた写真集で、日本語版の巻頭には、谷川俊太郎さんの書き下ろしの詩「読むこと」が掲載されています。

最初に、谷川さんの詩で「あなたが普段本を読んでいるように、同じような時間がそこにも流れているよ」というメッセージが書いてあることによって、見る者は、国も時代もバラバラの写真の世界にすっと入っていけるんです。

「クマのプーさん」展も、さまざまな物語の場面と詩の原画が並ぶので、それをどのように見てもらったらいいのか、ということはずっと考えていました。この写真集のことを思い出し、「これだ!」と思いました。

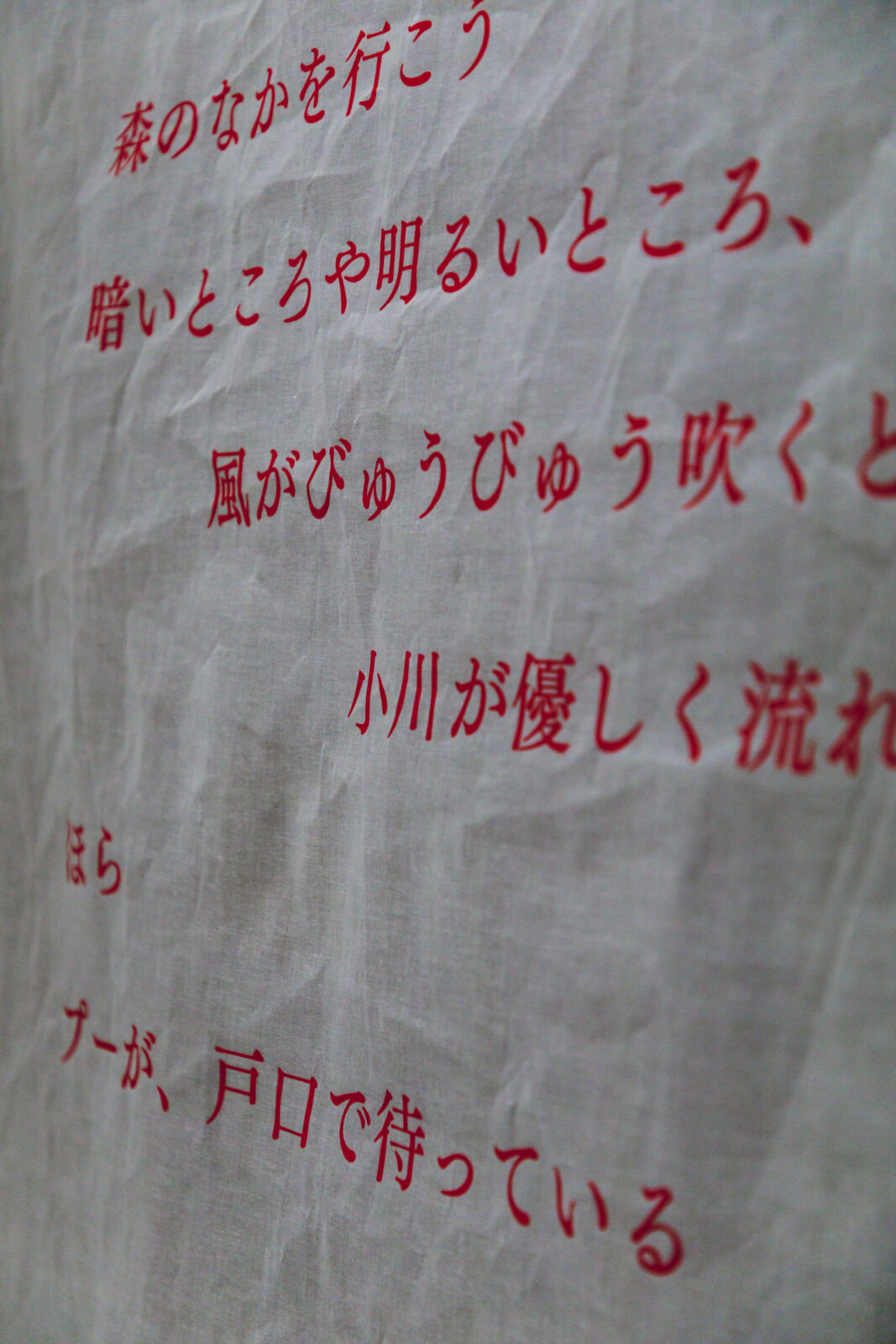

「クマのプーさん」展「森のなかを行こう」

「クマのプーさん」展「森のなかを行こう」

そして、この小道には、プーとコブタの気配が感じられるんですよ! よく見ると、足元に大きい光と小さい光がぽっぽっと照らされるようになっています。大きい光がプーで、小さい光がコブタ。ふたりが一緒にてくてく歩いたり、コブタがプーを追い越したり、踊ったり。楽しそうなふたりの姿が目に浮かびます。映像コーナーを手がけた岡本香音さんが光の演出もできるというのを聞いて、お願いしました。

物語の最初と最後はちゃんと見せたい

――百町森に、階段を作り、丘に見立てたのは、クリストファー・ロビンとプーが語り合う最後の場面をイメージしてとのこと。これもまたすごく素敵ですね!

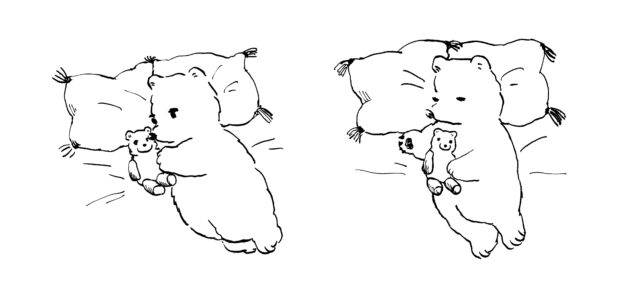

齋藤 物語は、クリストファー・ロビンとプーがバタン、バタンと階段を降りてくるところから始まります。そして物語のクライマックスで、ふたりは丘の上で語り合います。そのどちらも描きたかったんです。

また、クリストファー・ロビンの歌には、「階段の真ん中」という歌があって、「階段の上じゃなくて下でもなくてちょうど真ん中に自分は座る」というのが、私は好きなんです。階段とスロープを使って、それらを表現しました。

企画がスタートした頃、草刈さんが作品の魅力として語っていたのが、「『クマのプーさん』というのは、始まりがあって終わりがあるという、子どもの一時期を描いたお話であり、物語自体がそういう構成で作られている」ということ。その言葉がすごく印象に残っていて、会場空間としても、物語の最初と最後はちゃんと出したいと思いました。

――制作の裏話を知ると、より深く楽しめる「クマのプーさん」展。物語の始まりと終わりの象徴として作った階段は、座ってもOKなので、坂本美雨さんの朗読にじっくり耳を傾けたり、クリストファー・ロビンに「もう何もしないではいられなくなった」と告げられたプーの気持ちを想像したり、ぜひのんびりとお過ごしください。

齋藤名穂(さいとう・なお)

建築家、デザイナー。UNI DESIGN主宰。ヘルシンキ芸術デザイン大学空間デザイン修士課程修了。「建築空間を、五感や個人の空間の記憶を頼りにデザインする」をテーマに活動。最近の主な仕事に、「アーノルド・ローベル」展、「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」展、「世界を変える美しい本 インド・タラブックスの挑戦」展(Eurekaと共同設計)、長野県立美術館の「ひらくツール」、庭園美術館のウェルカムルームのための「さわる小さな庭園美術館」など。